崖ニ鷹大花瓶 一対

[1876(明治9)年頃 - 1881(明治14)年頃]

2011年、ニューヨークのオークションハウスにこれまでその存在が知られていなかった初代香山の一対の大花瓶が出品された。その作品は日本人コレクターにより落札され、日本へと里帰りを果たした。それが本作である。

ほぼ同形の一対の花瓶である。共に、首から下は胴部を覆うように立体的な細工が施されており、特に前面の鷹は圧倒的な存在感を放っている。鷹の細工の重量で、花瓶はわずかに傾きを呈している。一方の鷹は嘴を閉じじっと辺りを警戒し、もう一方の鷹は嘴を開け荒々しく周囲を威嚇している。二羽の鷹は、阿形と吽形の構えで対をなし、仏教寺院の守護神金剛力士像を想起させる。仏教で「阿吽」とは宇宙の始まりから終わりまでを表すというが、本作は大自然の全てを表現しようとするかのような尋常ならざる迫力を備えている。荒々しい岩肌、滝や川、大木や動物が極めてリアルに、大胆な細工で全面に表現されており、やきものの常識を完全に超えている。注意深く観察すると、右の鷹の爪先にはスズメが捉えられており、さらに穴蔵には熊の親子が戯れている。自然界の命の営みを象徴しているかのようである。

作品の主題として圧倒的な存在感を示す二羽の鷹は、眼光も鋭く、まるで本物の鷹がそこにいるかのような写実性がある。香山は動植物をよりリアルに表現するため、敷地内で実際に鷹や熊などを飼育し、またデッサンも重視していたという。

本作について、研究者から伊藤若冲の作品との類似性が指摘されている。伊藤若冲の「枯木鷲猿図」の幹のうねりや枝ぶり、木のウロコの表現が似ており、さらに鷲を鷹に、穴蔵の猿を熊に置き換えたのではないかとの見解が示されている。

香山は温故知新の精神の大切さを語っており、18世紀の京都画壇について学び、それらを活かしながら制作を行っていた可能性は否定できない。

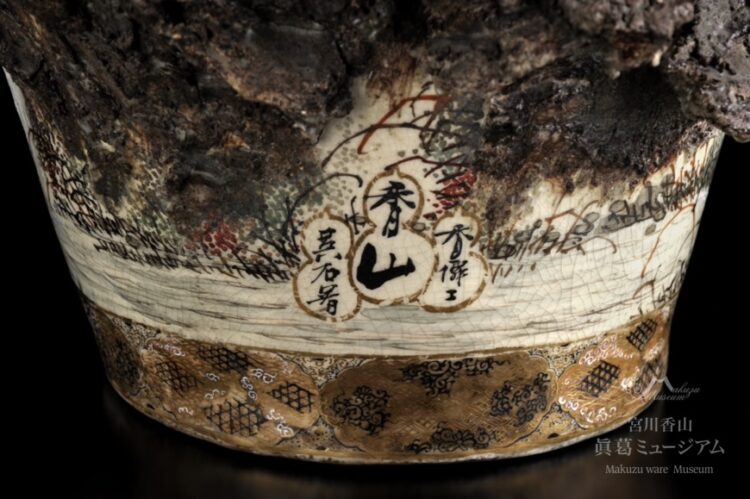

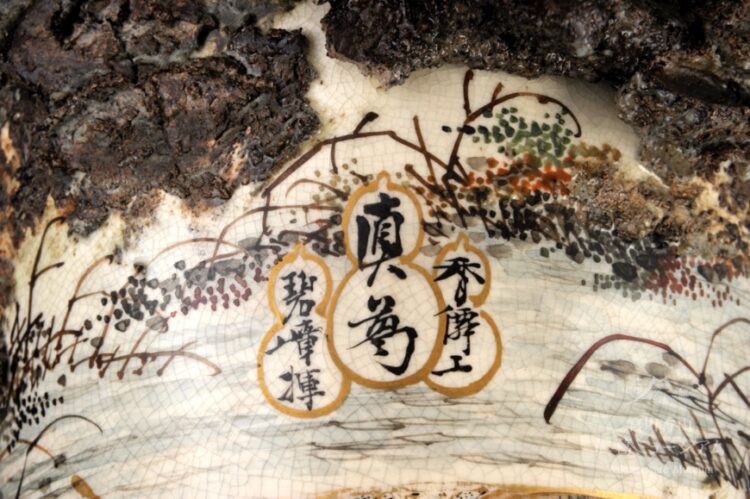

尚、本作の側面には、金彩瓢箪型印形銘で、香山と共に制作に携わった陶工及び陶画工の職人の名前が明記されている。香山の職人に対する心遣いも感じることができる。