三笠焼

1905(明治38)年、初代宮川香山が軽井沢に三笠焼の窯を築いたことはあまり知られていない。

実業家の山本直良(1870-1945)が軽井沢の鹿鳴館といわれる三笠ホテルを開業。それに伴い、地元産業の活性化などを目的に、浅間山の軽石を利用したやきものの製作を思い立ち、香山に指導を依頼し三笠窯を築いたのである。

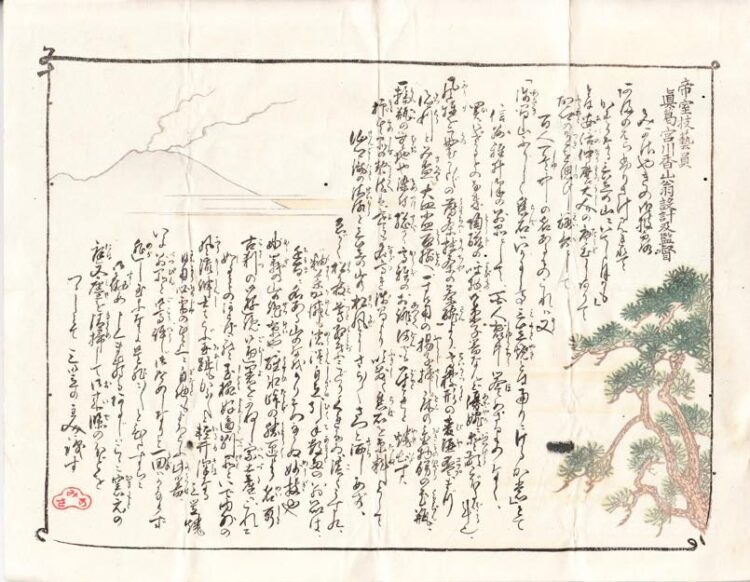

しかし開窯までには困難が続いた。香山は何人もの門人を軽井沢に派遣したが、焼成は失敗が続いた。そして5ヶ月間で6回に渡る試焼の末、ようやく弟子の井高帰山(1881-1967)が焼成に成功するのである。香山は帰山へ「万歳々々」という書き出しで手紙を送り、「上手く焼成ができたという手紙を拝見した。日頃の研究が功を奏したのでしょう。小生、香山に至っても、面目の到りで、喜びにたえない」と、その喜びを綴っている。

三笠窯の運営は、手紙で助言、指揮監督等を行いながら弟子である帰山や森香洲に任せていたが、香山自身も何度か軽井沢に赴き、作陶と指導を行っていたことが書簡によって明らかになっている。

苦心して立ち上げた三笠窯であったが、1916(大正5)年までの約10年間しか製作されなかった。また、窯も小規模で、冬は雪のため稼働できなかったため、現存している三笠焼作品は少ない。