仁清・乾山

初代宮川香山は海外への陶磁器を制作する傍ら、国内向けにも仁清・乾山写しの作品を生涯制作し続けた。ここでは晩年まで制作し続けた、仁清・乾山写しの作品を紹介する。

初代宮川香山の父眞葛長造は、京都で仁清写しの作品を得意とし、京焼の名工と呼ばれていた。その技は眞葛窯に代々引き継がれていく。初代宮川香山は、国内向けに茶道具などの作品も数多く残しており、特に江戸期を代表する名工・仁清や乾山の「写し」を数多く制作した。写しとは先人に学ぶという考えの下、単に形を真似るのではなく、その精神をも習得するよう制作し、そこに独自の解釈や魅力を加えながらつくり上げるものである。二代香山は後に、「故人が最も得意とし、また長所として玄人から認められていた作品は、仁清焼、乾山焼、赤い呉須などです(以下略)」と語っており、それらの作品の評価がとても高かったことを窺い知ることができる。

「仁清物に至っては天品とも言うべき技能があった、仁清写しにして仁清以上との評もあつた位である」

(眞葛香山作品集(大正9年)より)

野々村仁清 [生没年不詳]

京焼の祖といわれる名工で、本名は清右衛門。1647(正保4)年頃、仁和寺の門前に窯を築いたことから「仁」と「清」の字をとり、「仁清」とした。華麗で雅やかな茶陶で公家衆などを魅了し、大いに世にもてはやされたが、その生涯は謎に包まれている。国宝《色絵雉香炉》(石川県立美術館蔵)、《色絵藤花文茶壺》(MOA美術館蔵)をはじめ、ほかにも多くの作品が重要文化財に指定されている。

尾形乾山 [1663(寛文3)年 – 1743(寛保3)年]

本阿弥光悦(1558-1637)の縁戚を先祖に持つ京都の呉服商、雁金屋の三男として生まれる。兄はかの尾形光琳(1658-1716)。仁清に師事し、本格的な陶芸を学んだのち1699(元禄12)年、37歳の時に窯を開き「乾山」と号した。乾山の陶器に兄の光琳が絵付けを施した兄弟合作の作品、独自に開発した釉下色絵の陶器が有名である。

-

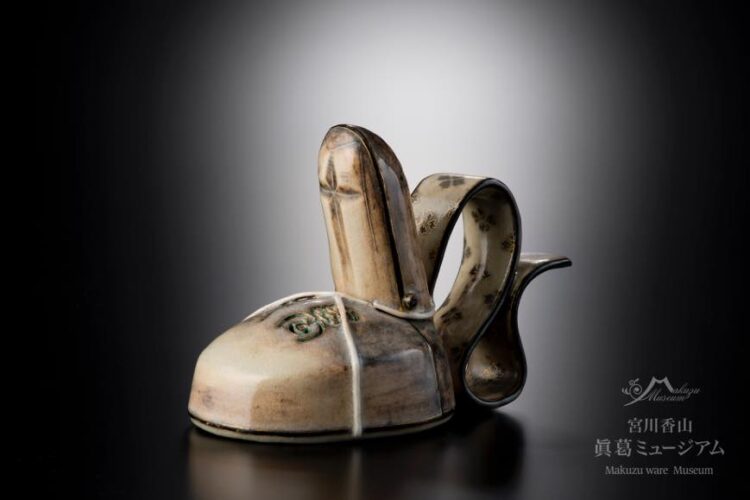

仁清意フク香合

仁清意フク香合 -

仁清意鶉ニ粟

仁清意鶉ニ粟 -

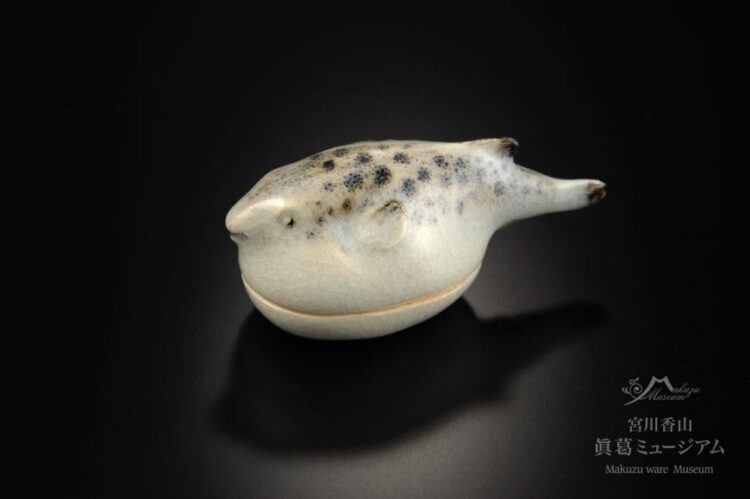

仁清意鴨香炉

仁清意鴨香炉 -

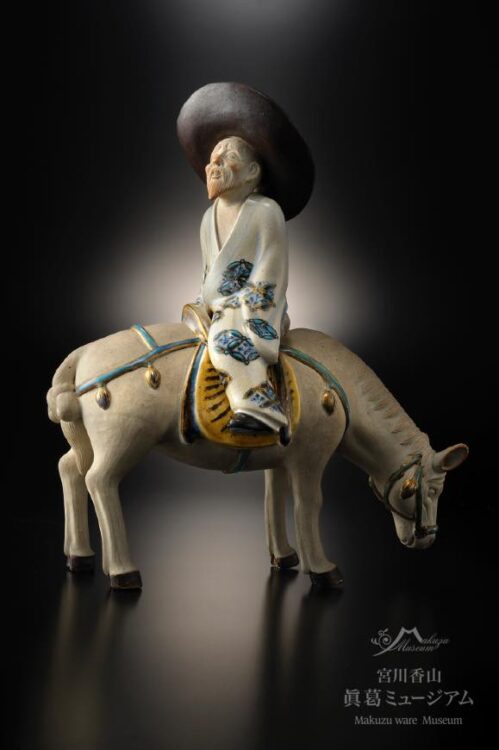

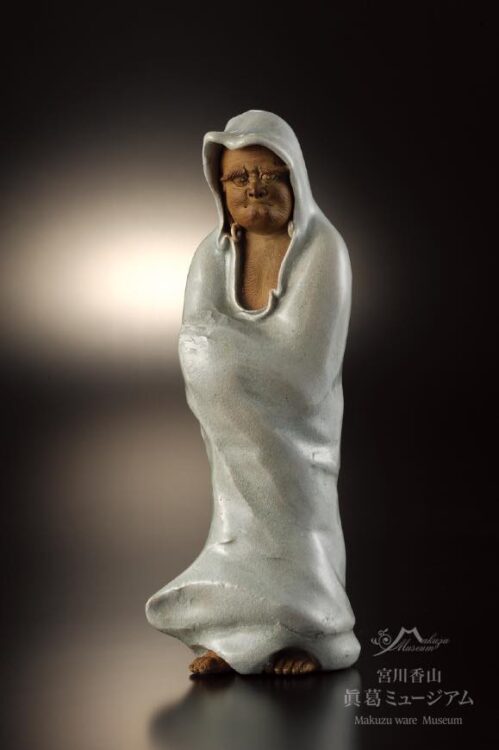

仁清意東坡

仁清意東坡 -

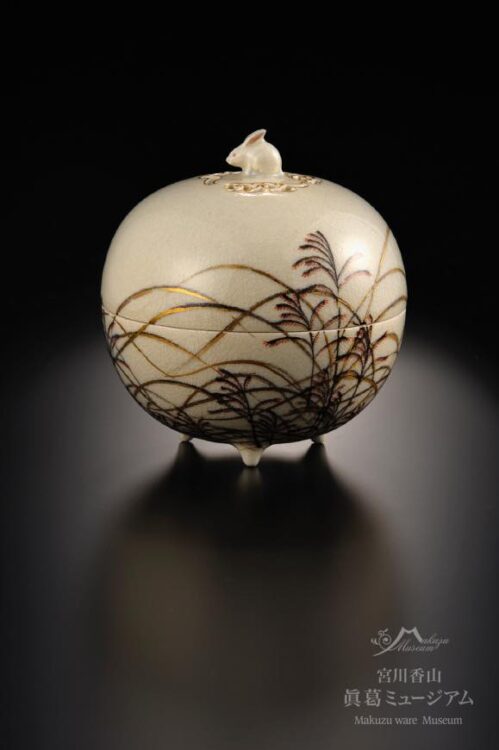

仁清意月兎

仁清意月兎 -

仁清意源氏絵巻物香合

仁清意源氏絵巻物香合 -

仁清意福槌

仁清意福槌 -

仁清意麦ニ鶉置物

仁清意麦ニ鶉置物 -

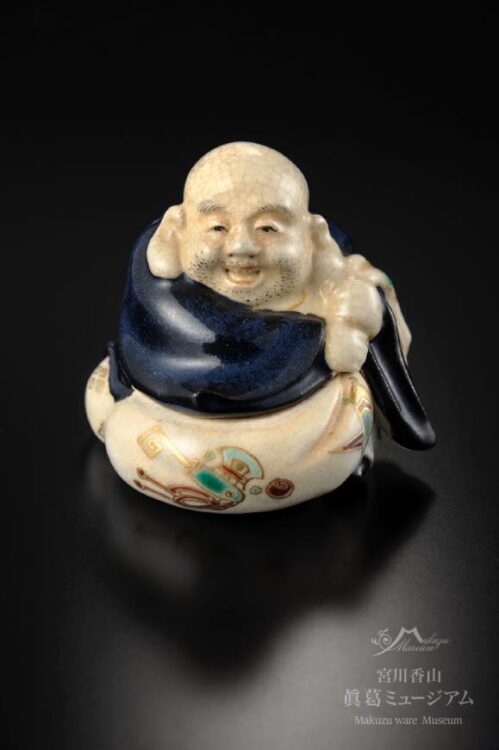

仁清意布袋香合

仁清意布袋香合 -

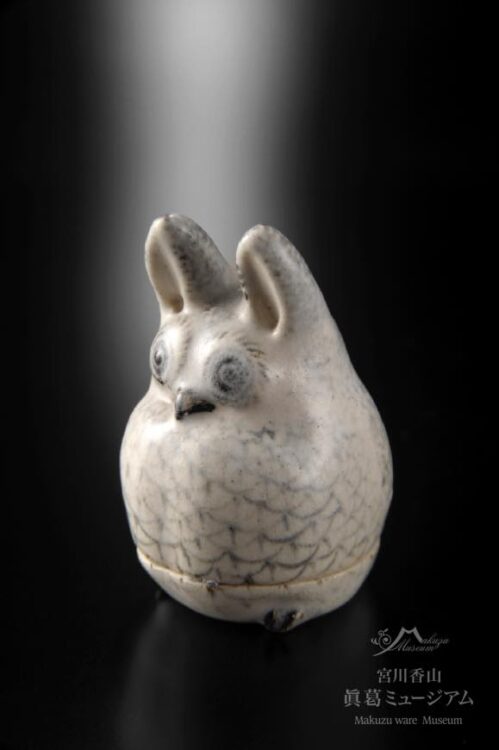

耳木菟香合

耳木菟香合 -

仁清意七夕香合

仁清意七夕香合 -

仁清意鶏香合

仁清意鶏香合 -

仁清意雉香合

仁清意雉香合 -

仁清意鶴香炉

仁清意鶴香炉 -

眞葛窯兜香炉

眞葛窯兜香炉 -

仁清意観山筆水差

仁清意観山筆水差 -

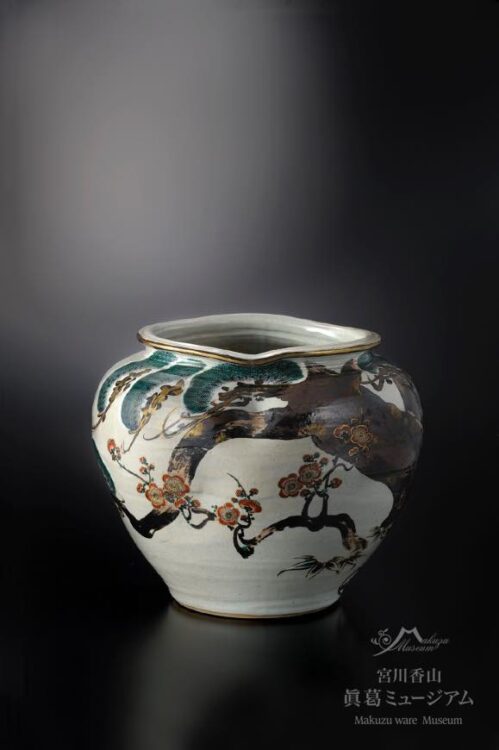

乾山意松竹梅寿画大花瓶

乾山意松竹梅寿画大花瓶 -

乾山意雪中梅画飾皿

乾山意雪中梅画飾皿 -

乾山写徳利 一対

乾山写徳利 一対 -

乾山意梅画菓子鉢

乾山意梅画菓子鉢 -

乾山意老松画菓子鉢

乾山意老松画菓子鉢 -

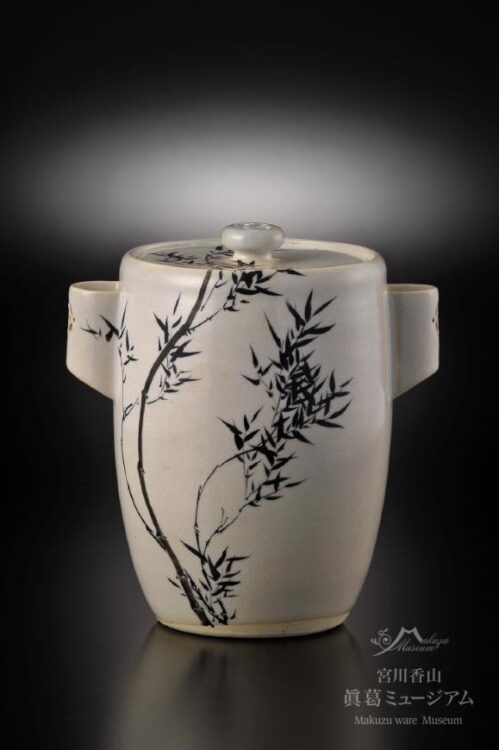

乾山意竹画菓子鉢

乾山意竹画菓子鉢 -

乾山意社頭杉湯呑

乾山意社頭杉湯呑 -

仁清意独楽香合

仁清意独楽香合 -

仁清意双鳥香炉

仁清意双鳥香炉 -

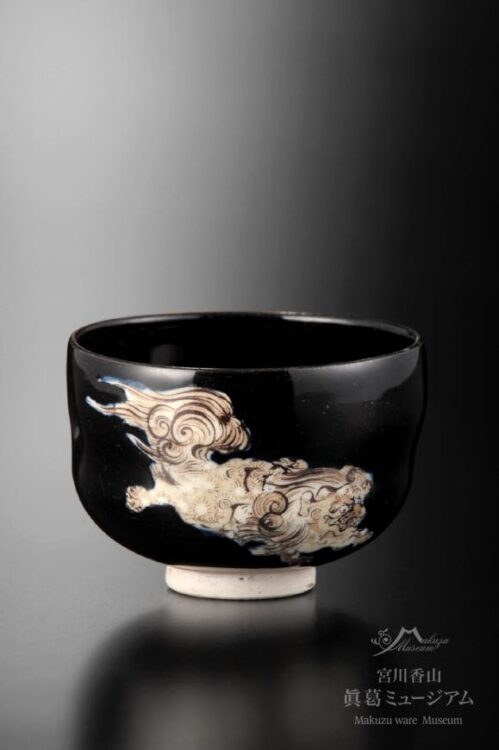

黒釉野点茶碗

黒釉野点茶碗 -

乾山意桔梗画碗

乾山意桔梗画碗 -

仁清意達磨像

仁清意達磨像 -

仁清写冠香炉

仁清写冠香炉 -

乾山意雪笹之画番茶瓶

乾山意雪笹之画番茶瓶 -

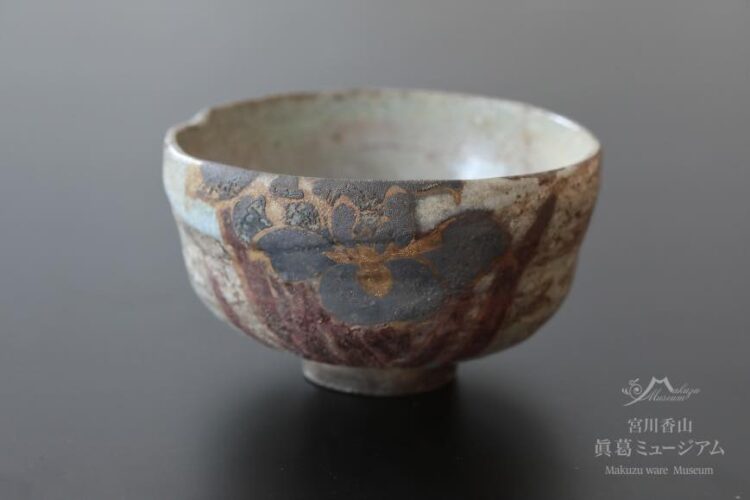

乾山写梅之画茶碗

乾山写梅之画茶碗 -

乾山意熊笹之画皿

乾山意熊笹之画皿 -

乾山意梅之画香合

乾山意梅之画香合 -

仁清意達磨香合

仁清意達磨香合 -

仁清写狸香合

仁清写狸香合 -

乾山意菖蒲画茶碗

乾山意菖蒲画茶碗 -

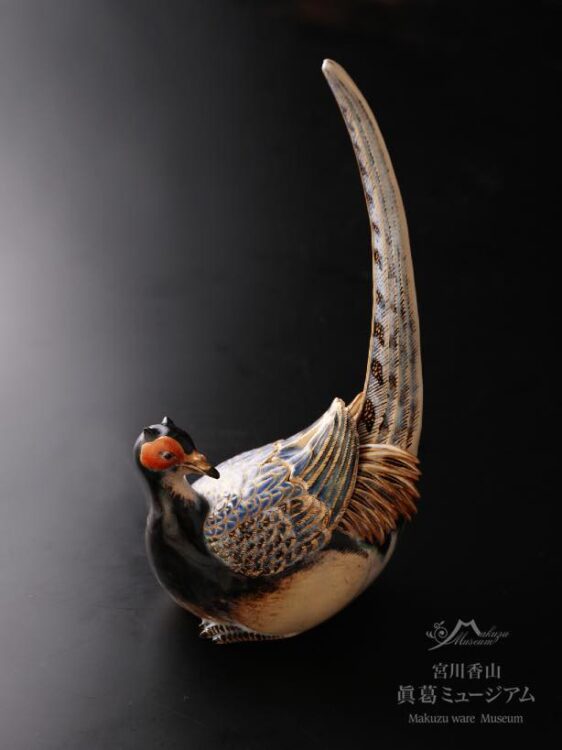

仁清意雉香炉

仁清意雉香炉 -

乾山写梅之画茶碗

乾山写梅之画茶碗 -

仁清意茄子画茶碗

仁清意茄子画茶碗 -

乾山意芙蓉画水指

乾山意芙蓉画水指 -

仁清意鴨香合

仁清意鴨香合 -

仁清意於多福香合

仁清意於多福香合 -

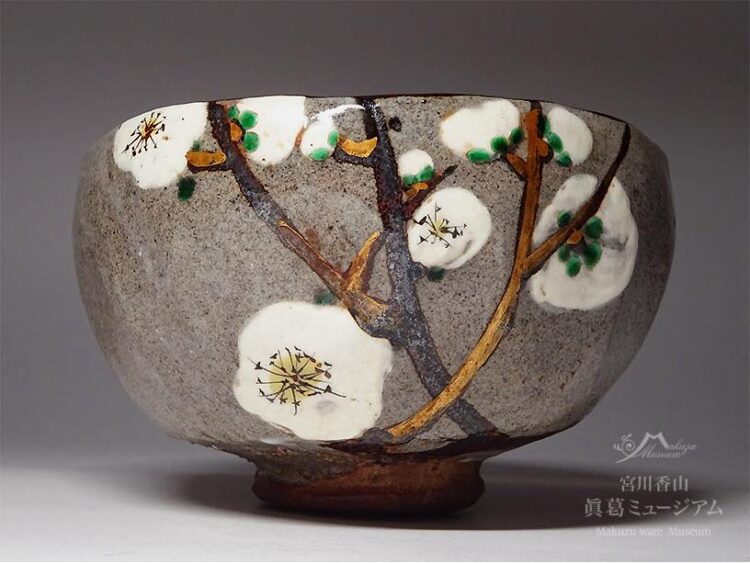

乾山意白椿茶碗

乾山意白椿茶碗 -

仁清意竹之画茶碗

仁清意竹之画茶碗 -

依乾山蕪村画 眞葛窯小皿

依乾山蕪村画 眞葛窯小皿 -

仁清写張加良菓子器(下村観山 合作)

仁清写張加良菓子器(下村観山 合作) -

釉下彩花之画花瓶

釉下彩花之画花瓶