釉下彩

[1887年(明治20)頃 - 1916(大正5)]

初代宮川香山は、研究の成果としてさまざまな色彩の釉薬を開発することに成功する。

これに伴い、陶器から磁器中心の制作へとその作風を大きく転換していく。

特に高い評価を得たのが「釉下彩」といわれる技法を用いた作品で、描いた下絵に透明な釉薬を上がけし、高温で焼成することで下絵の色を発色させるというものである。

これにより絵が浮き上がらず、また絶妙な濃淡と奥行きのある落ち着いた表現が可能になった。

釉下彩で花鳥などを描いたものが、1887年(明治20)以降の眞葛焼の特徴的な作風となっていく。

-

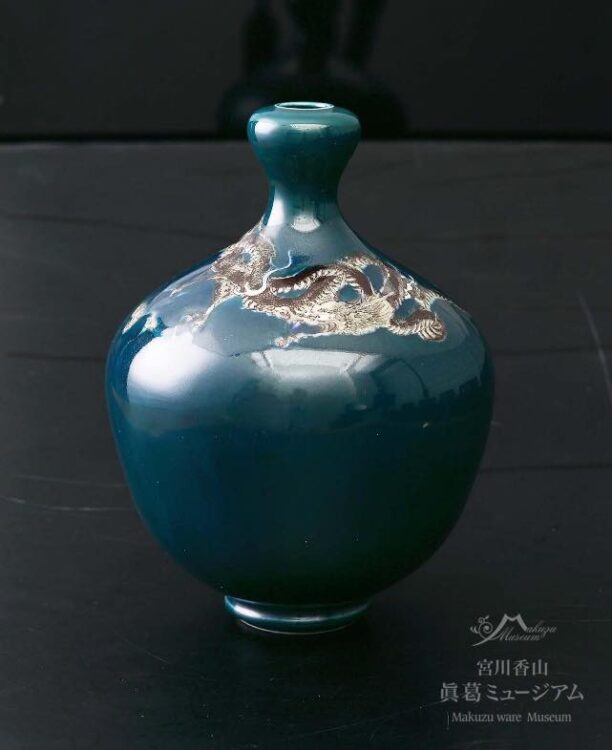

金工付花瓶雲海ニ龍

金工付花瓶雲海ニ龍 -

青磁手桶形意

青磁手桶形意 -

芝山附紫陽花図花瓶

芝山附紫陽花図花瓶 -

芝山附菖蒲図花瓶

芝山附菖蒲図花瓶 -

芝山附花ニ鳥図花瓶

芝山附花ニ鳥図花瓶 -

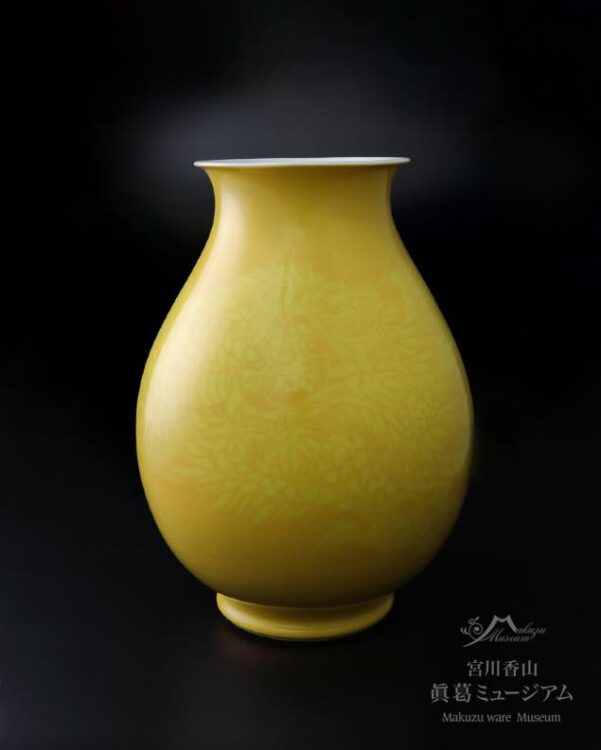

釉下彩黄釉菖蒲大花瓶

釉下彩黄釉菖蒲大花瓶 -

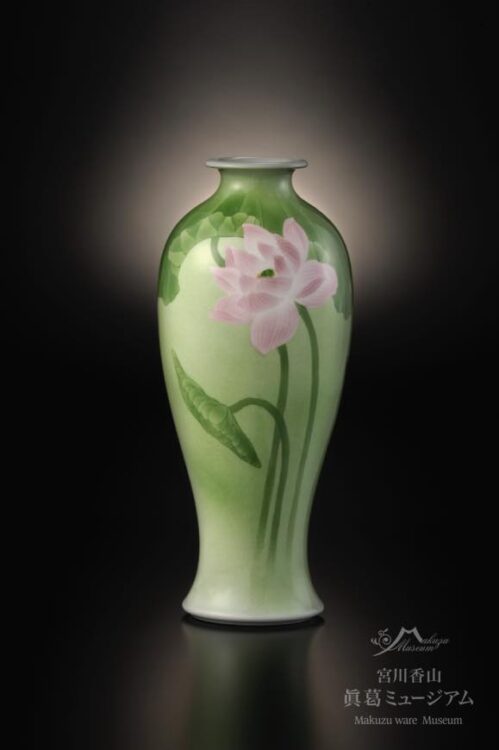

磁製緑釉蓮画花瓶

磁製緑釉蓮画花瓶 -

磁製青海波花紋花瓶

磁製青海波花紋花瓶 -

染付菖蒲花瓶

染付菖蒲花瓶 -

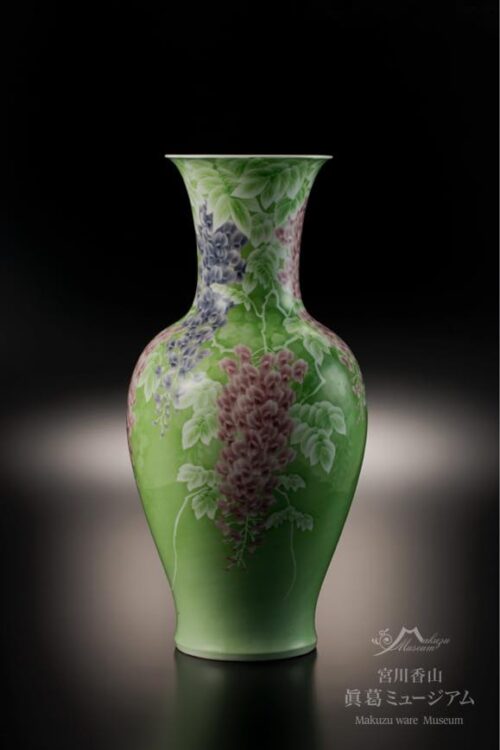

磁製色入藤大花瓶

磁製色入藤大花瓶 -

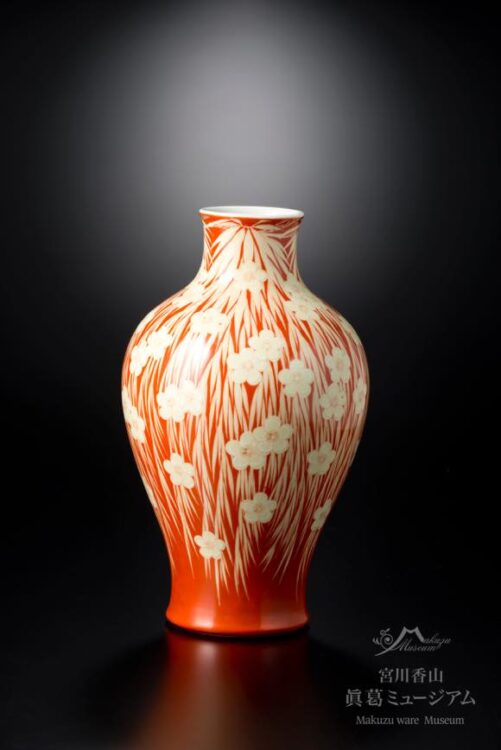

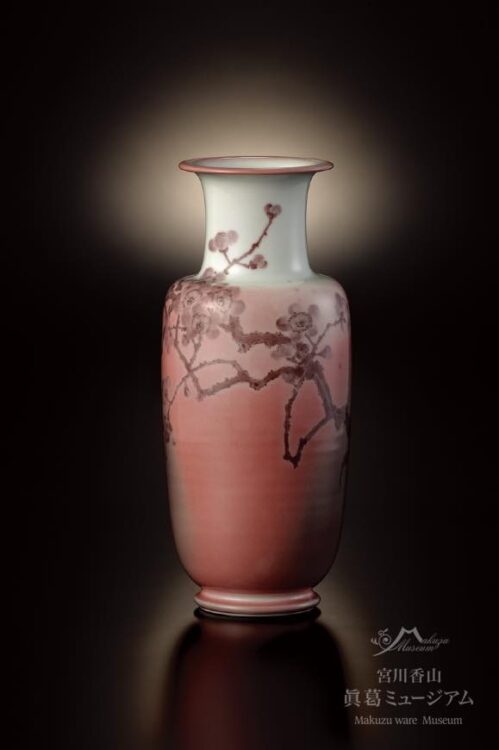

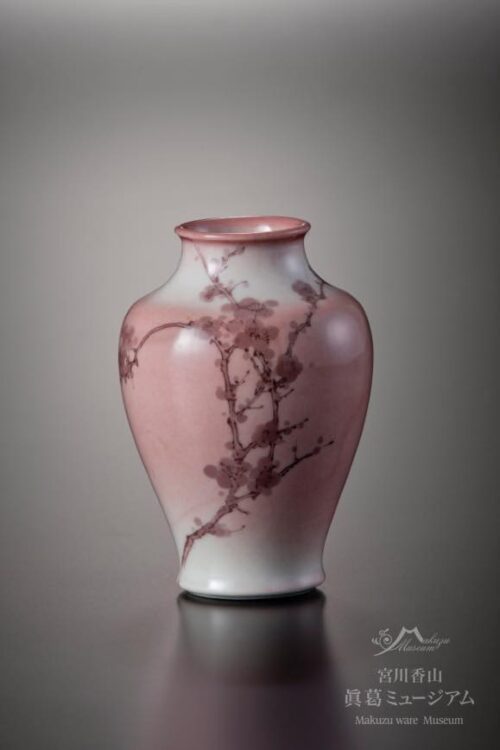

磁製枝垂梅図花瓶

磁製枝垂梅図花瓶 -

磁製花形花瓶

磁製花形花瓶 -

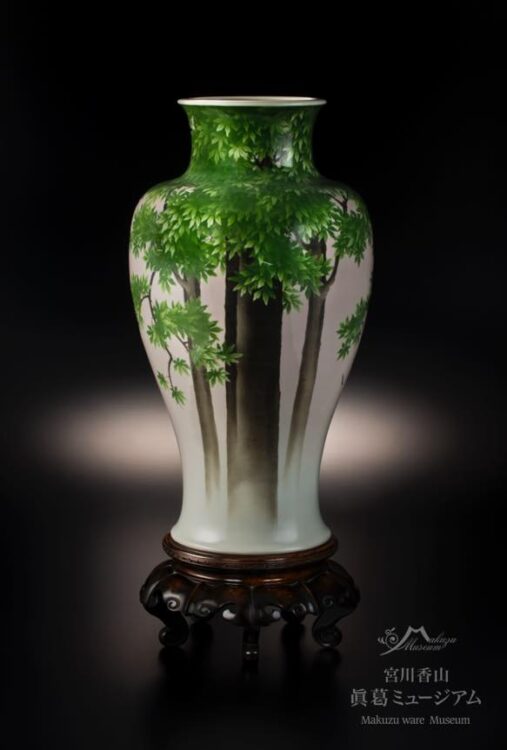

色入楓図大花瓶

色入楓図大花瓶 -

青華竹画大花瓶

青華竹画大花瓶 -

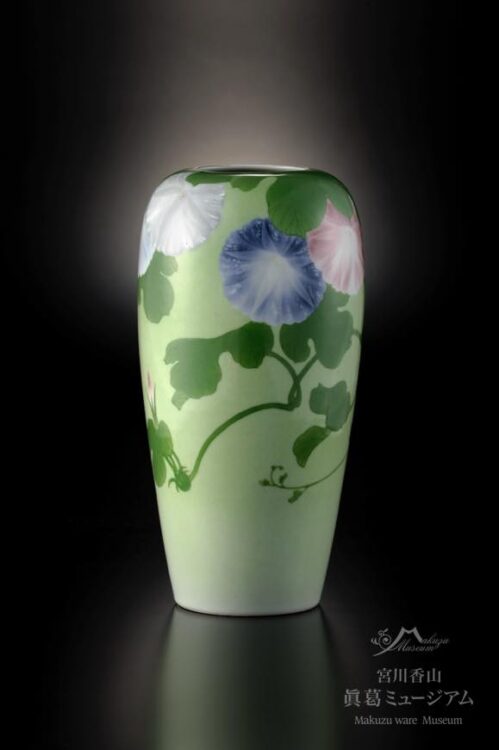

磁製緑釉朝顔画花瓶

磁製緑釉朝顔画花瓶 -

美人顋斉杜若画花生

美人顋斉杜若画花生 -

磁製赤地紋様花瓶

磁製赤地紋様花瓶 -

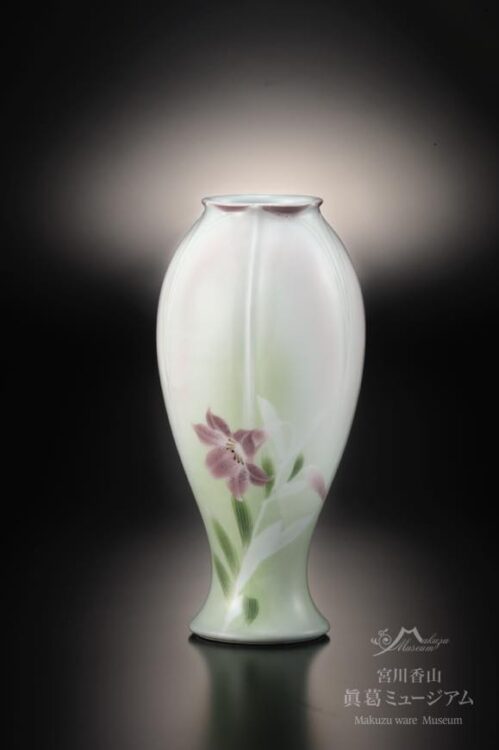

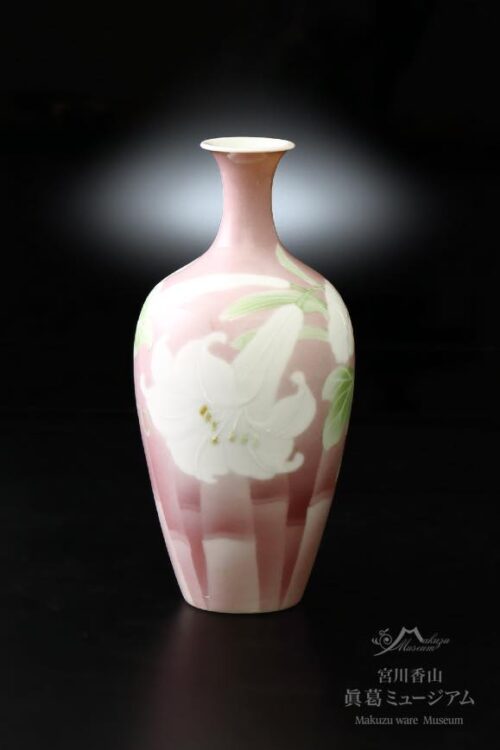

百合図花瓶

百合図花瓶 -

蝋燭台

蝋燭台 -

磁製花形小花瓶

磁製花形小花瓶 -

色入百合画花瓶 一対

色入百合画花瓶 一対 -

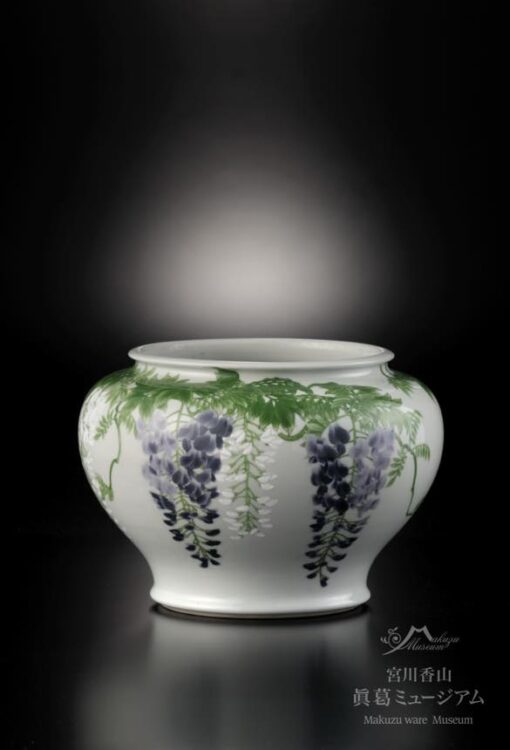

彩磁藤画壺

彩磁藤画壺 -

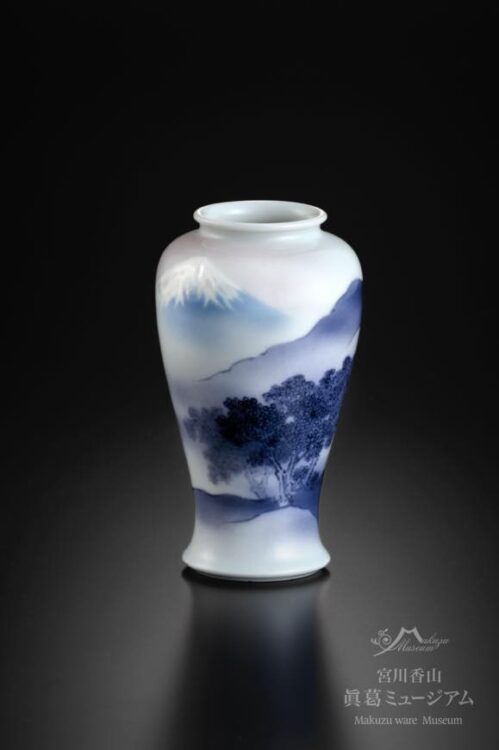

青華富岳画花瓶

青華富岳画花瓶 -

紫釉富岳画花瓶

紫釉富岳画花瓶 -

青華富岳画湯吞

青華富岳画湯吞 -

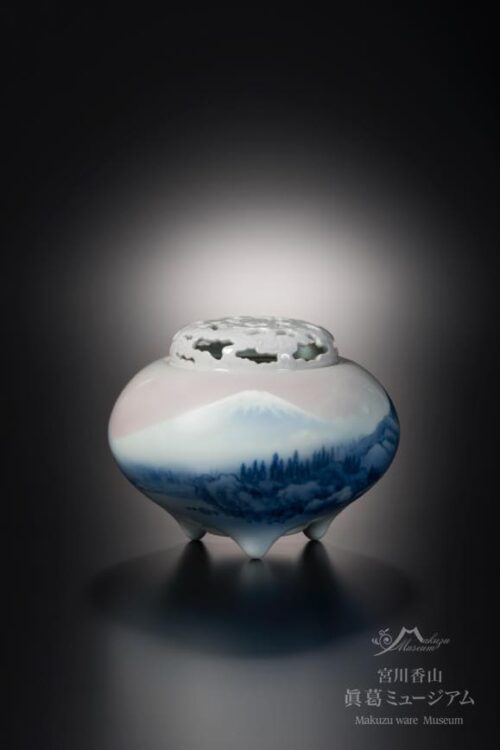

青華富岳画香炉

青華富岳画香炉 -

青華富岳画香炉

青華富岳画香炉 -

磁製壺ニ霊鷹浮彫紋大花生

磁製壺ニ霊鷹浮彫紋大花生 -

磁製黄釉花ニ風大花瓶

磁製黄釉花ニ風大花瓶 -

梅文様大花瓶

梅文様大花瓶 -

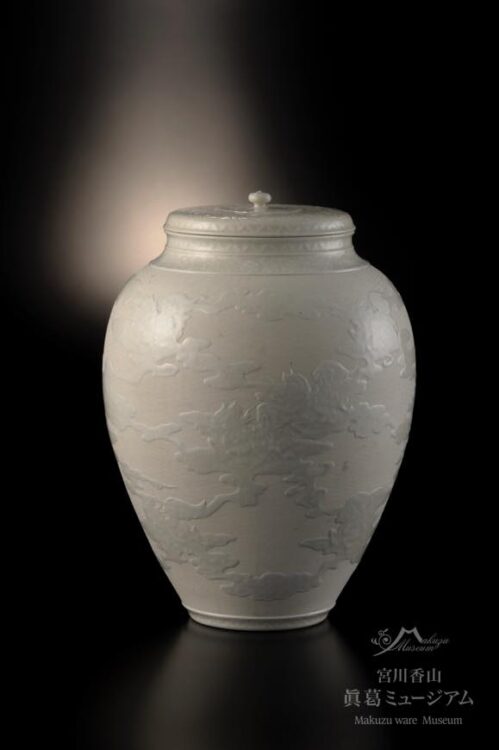

白磁壺雲ニ麒麟

白磁壺雲ニ麒麟 -

明治天皇旧蔵 菊桐鳳凰紋様台付香炉

明治天皇旧蔵 菊桐鳳凰紋様台付香炉 -

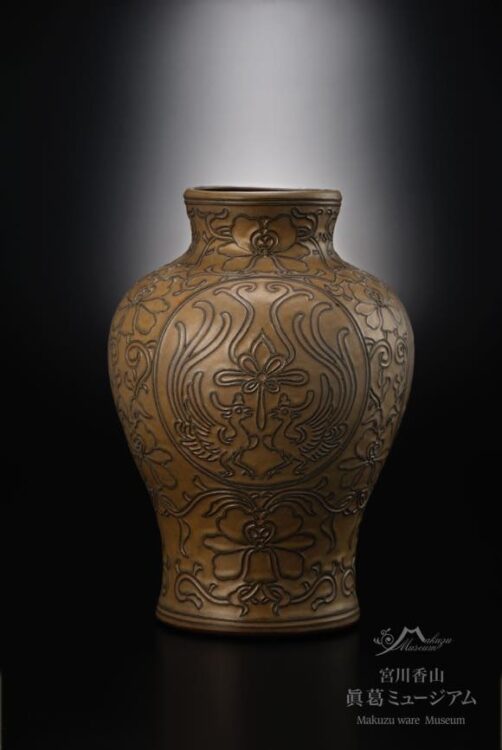

磁製蕎麦釉古代紋花瓶

磁製蕎麦釉古代紋花瓶 -

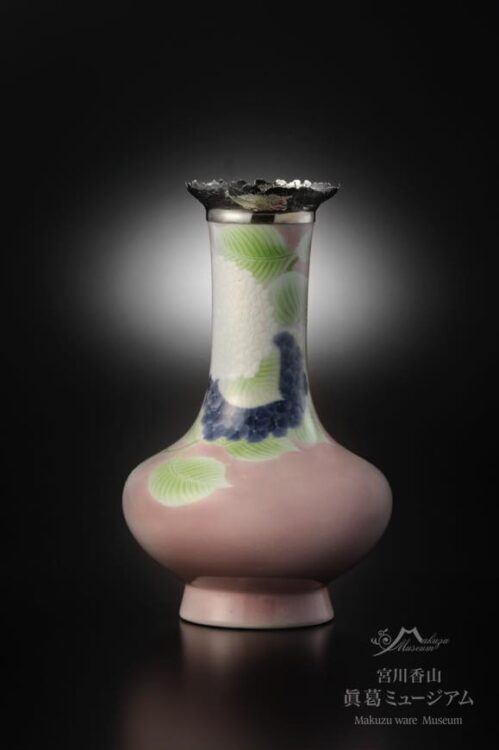

アジサイ銀冠花瓶

アジサイ銀冠花瓶 -

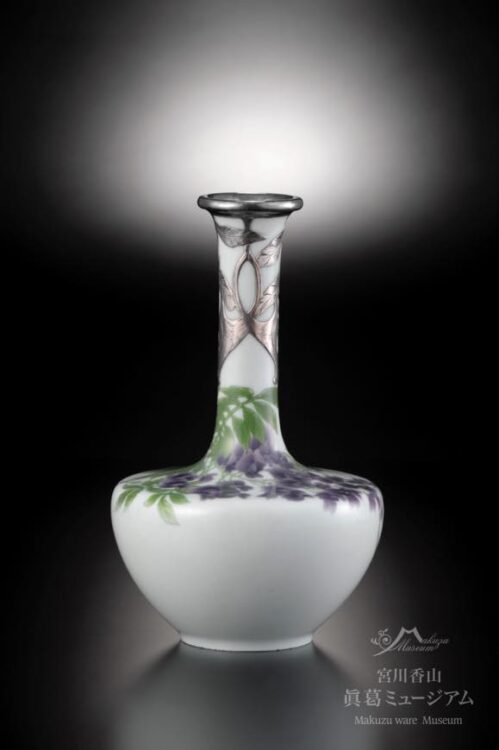

銀細工白磁藤画花瓶

銀細工白磁藤画花瓶 -

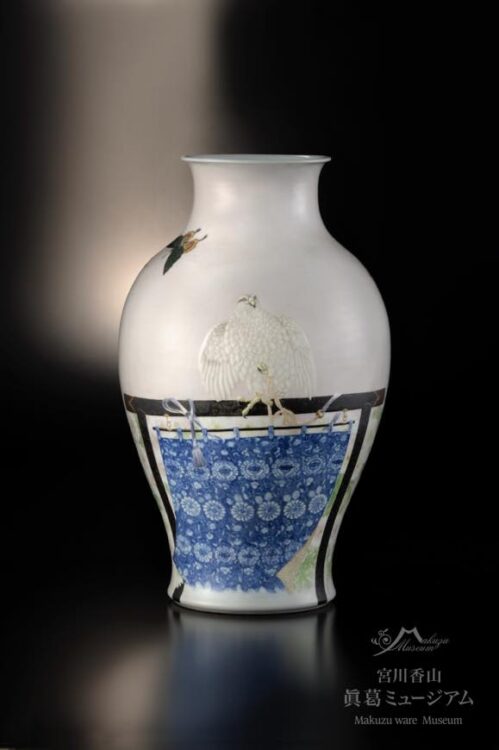

銀細工鶏画花瓶

銀細工鶏画花瓶 -

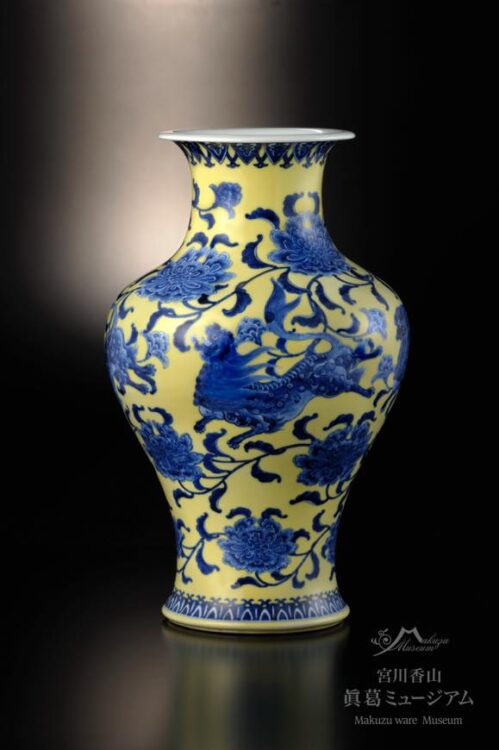

青華黄釉手花瓶

青華黄釉手花瓶 -

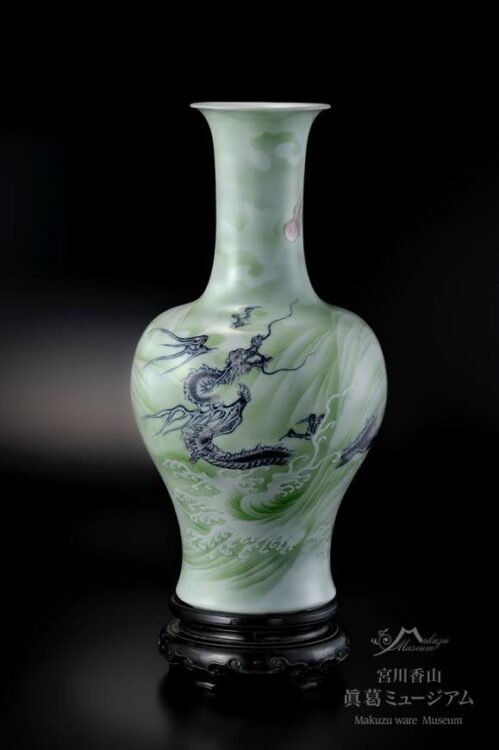

磁製緑釉飛竜大花瓶

磁製緑釉飛竜大花瓶 -

古代式鳳凰四頭形六竜花盛器

古代式鳳凰四頭形六竜花盛器 -

鳳凰一匹ポット

鳳凰一匹ポット -

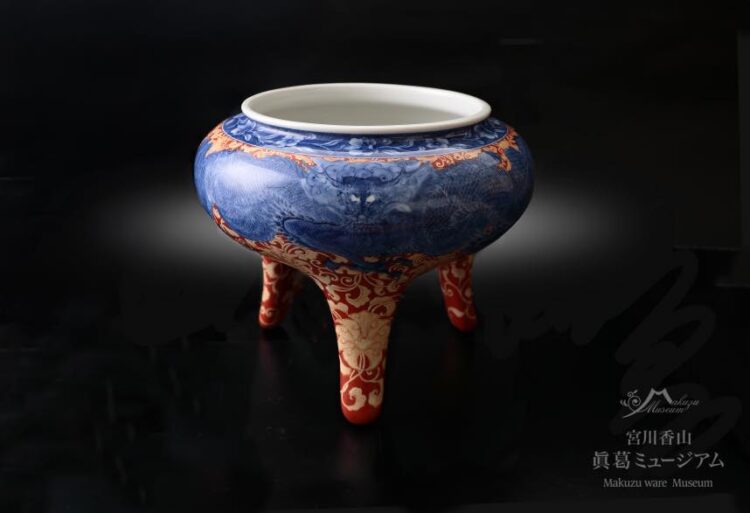

竜文香炉

竜文香炉 -

陶製六竜紋画花瓶

陶製六竜紋画花瓶 -

磁製竜紋花瓶

磁製竜紋花瓶 -

青海波竜図花瓶

青海波竜図花瓶 -

黄地青華竜紋カップ&ソーサー

黄地青華竜紋カップ&ソーサー -

仁清意観山筆水差

仁清意観山筆水差 -

磁製山水花瓶

磁製山水花瓶 -

磁製牡丹紋様大花瓶

磁製牡丹紋様大花瓶 -

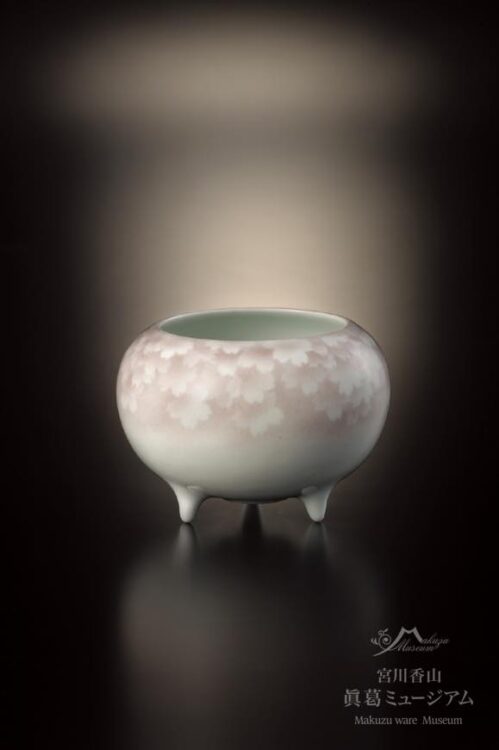

白磁桜紋様鉢

白磁桜紋様鉢 -

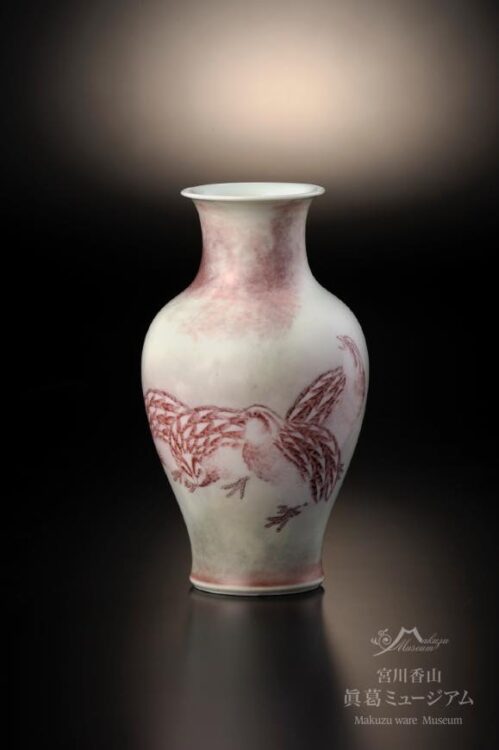

磁製鶉紋花瓶

磁製鶉紋花瓶 -

磁製瑠璃釉鷺画花瓶

磁製瑠璃釉鷺画花瓶 -

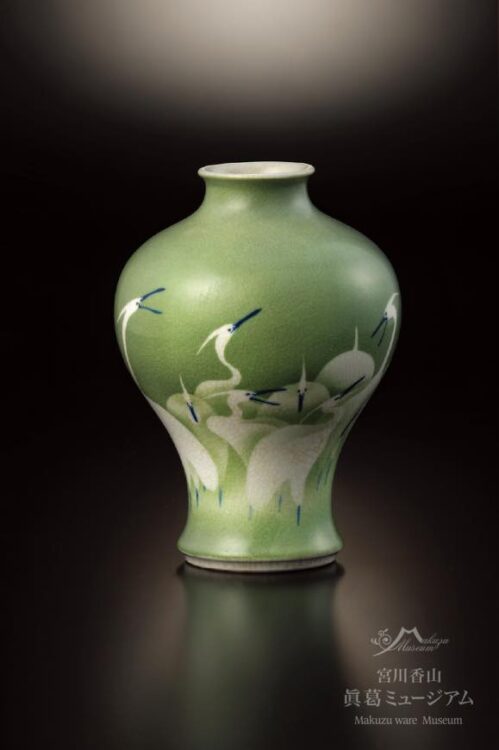

磁製緑釉鷺画花瓶

磁製緑釉鷺画花瓶 -

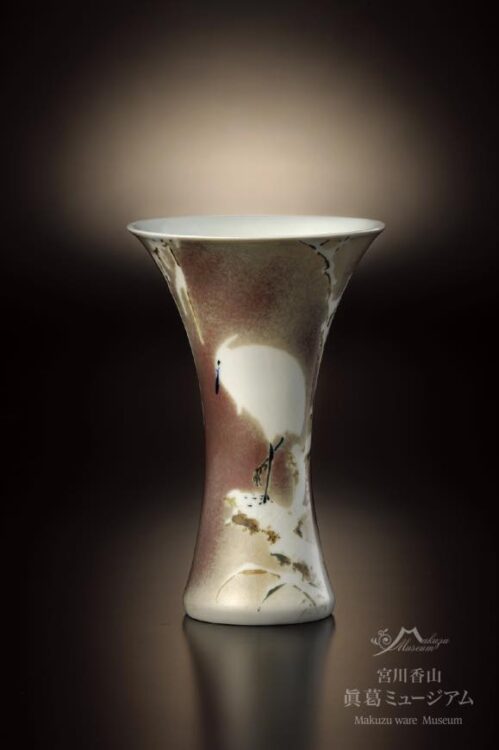

磁製雪中ニ鷺花瓶

磁製雪中ニ鷺花瓶 -

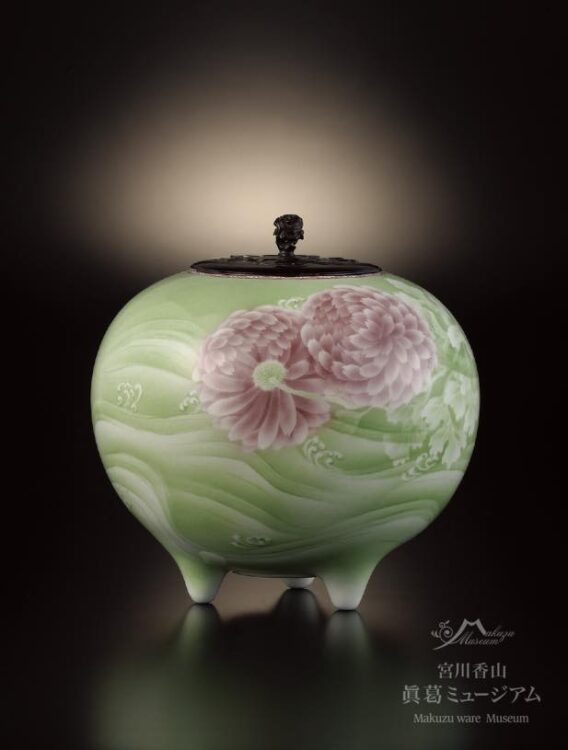

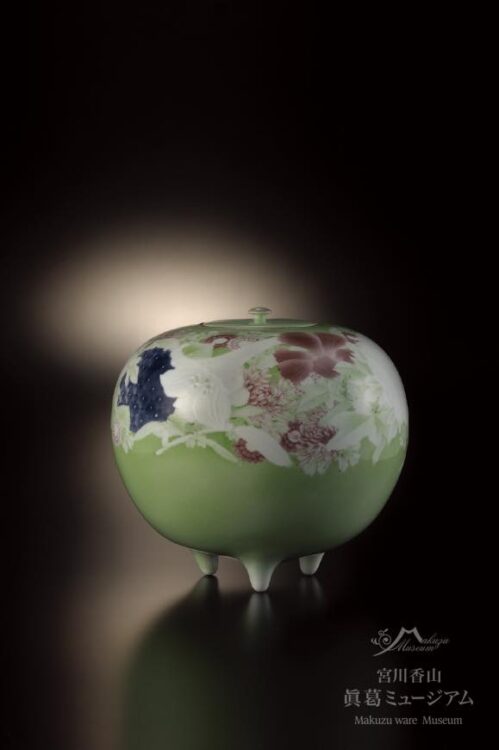

磁製緑釉花盛画大香炉

磁製緑釉花盛画大香炉 -

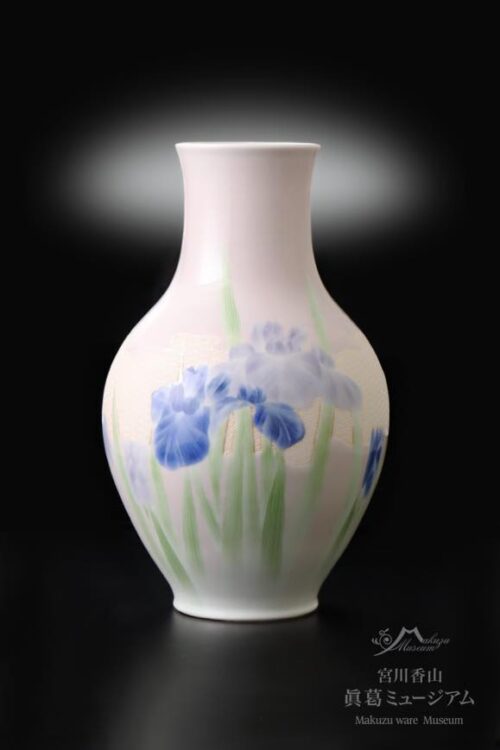

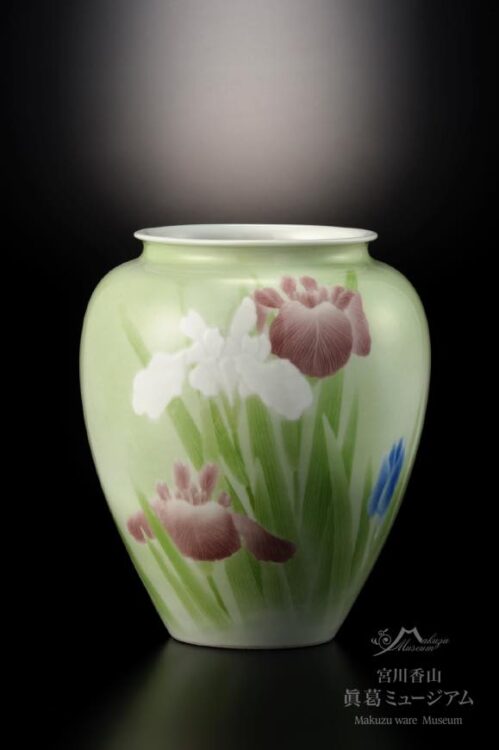

磁製色入菖蒲画花瓶

磁製色入菖蒲画花瓶 -

磁製釉裏紅魚紋小蓋物

磁製釉裏紅魚紋小蓋物 -

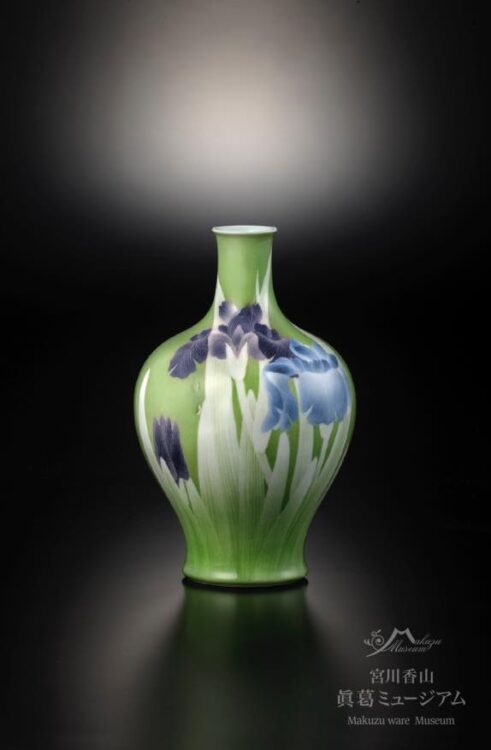

磁製緑釉菖蒲画花瓶

磁製緑釉菖蒲画花瓶 -

緑釉花紋急須

緑釉花紋急須 -

磁製花紋蝶透小皿(2)

磁製花紋蝶透小皿(2) -

磁製花紋蝶透小皿(1)

磁製花紋蝶透小皿(1) -

磁製花紋蝶透小皿(4)

磁製花紋蝶透小皿(4) -

磁製花紋蝶透小皿(3)

磁製花紋蝶透小皿(3) -

磁製雪山ニ鷺図花瓶

磁製雪山ニ鷺図花瓶 -

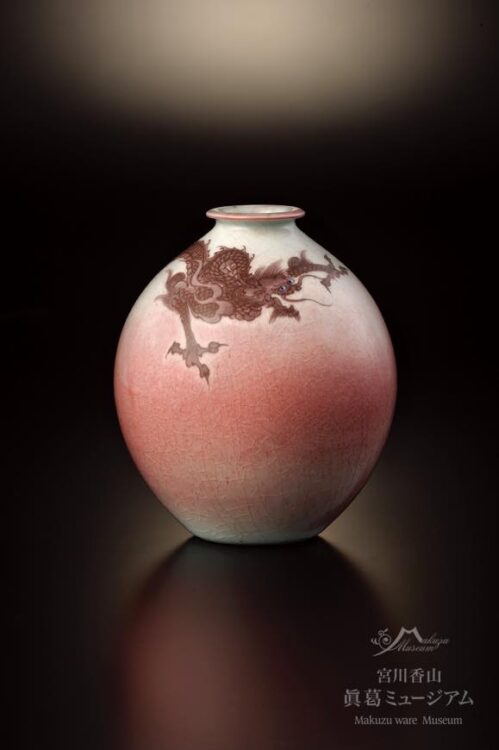

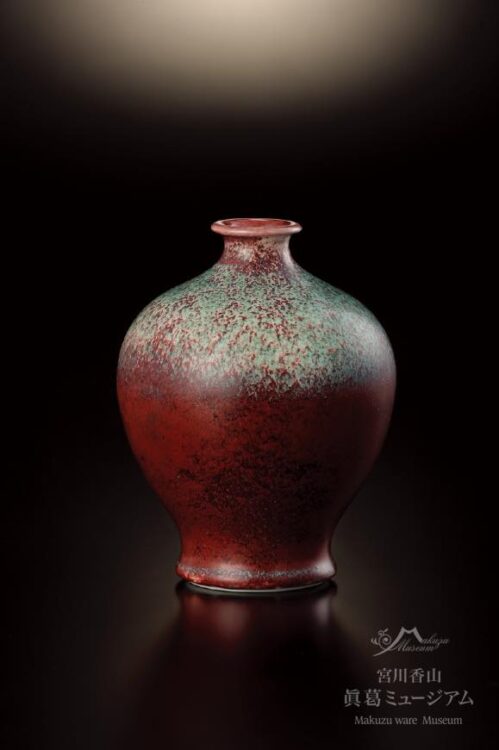

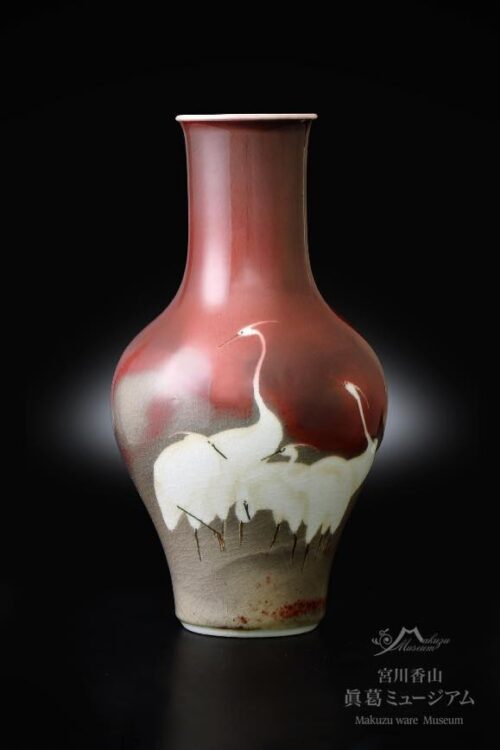

窯変紅釉花瓶

窯変紅釉花瓶 -

磁製小花瓶

磁製小花瓶 -

磁製赤地桜紋小花瓶

磁製赤地桜紋小花瓶 -

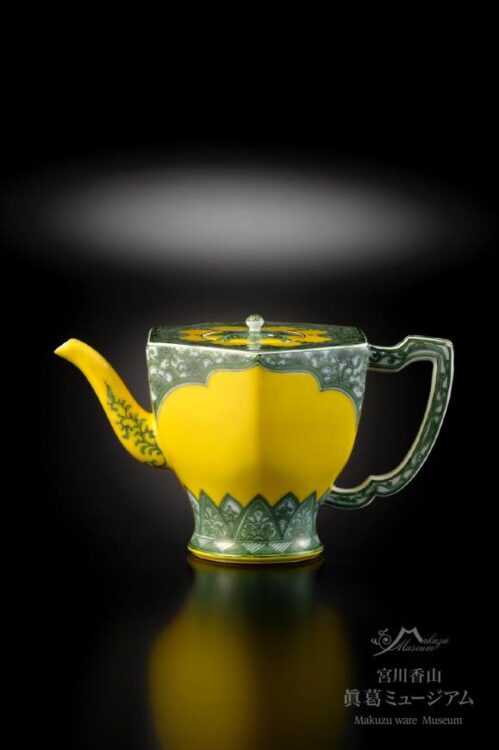

磁製黄地緑釉紋ポット

磁製黄地緑釉紋ポット -

磁製呉祥瑞意菊花形供蓋壺

磁製呉祥瑞意菊花形供蓋壺 -

青華竹画花瓶

青華竹画花瓶 -

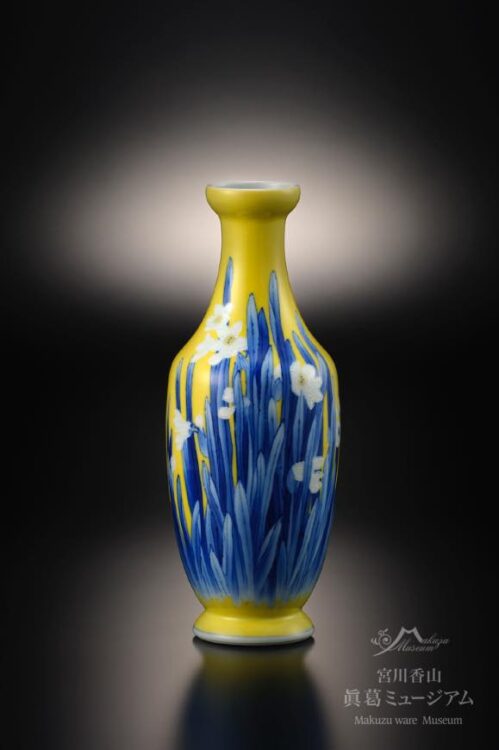

黄釉水仙画花瓶

黄釉水仙画花瓶 -

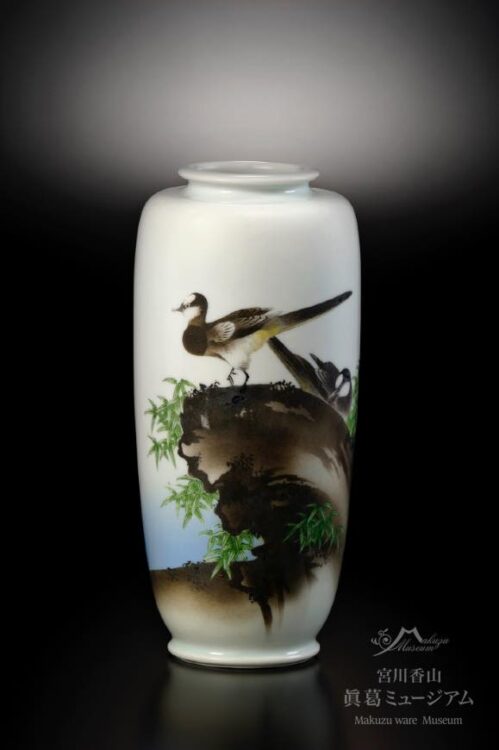

磁製色鳥画花瓶

磁製色鳥画花瓶 -

磁製桜紋花瓶

磁製桜紋花瓶 -

黄釉青華菊画花瓶

黄釉青華菊画花瓶 -

青華菖蒲画花瓶

青華菖蒲画花瓶 -

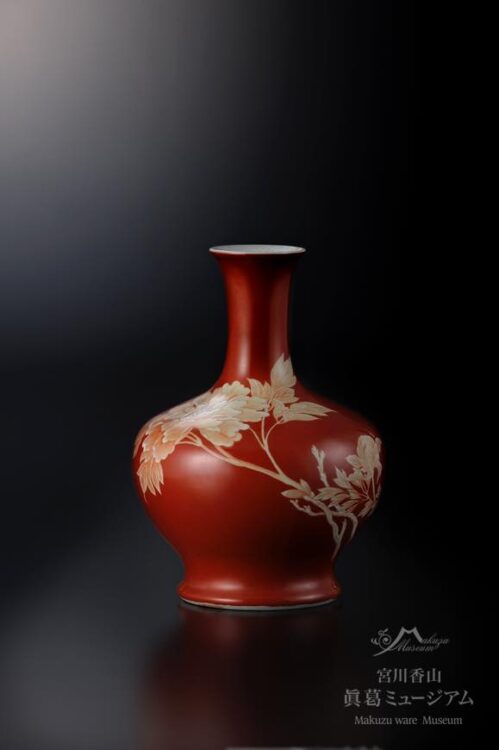

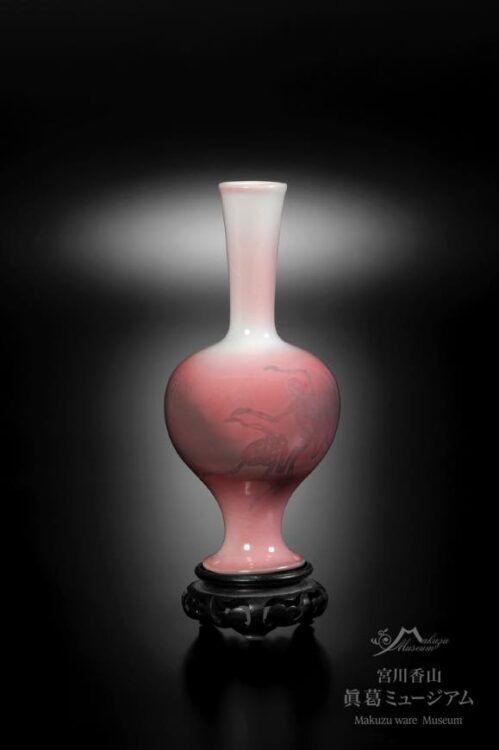

珊瑚釉為ブラッドストリート氏花瓶

珊瑚釉為ブラッドストリート氏花瓶 -

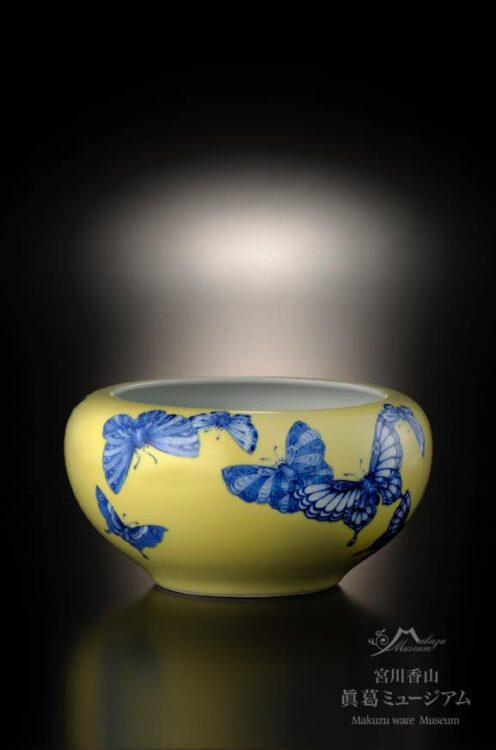

青華黄釉薬群蝶画

青華黄釉薬群蝶画 -

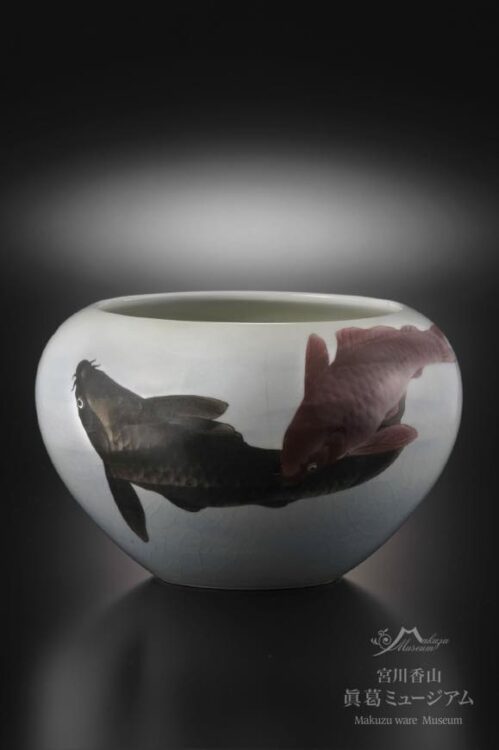

磁製鯉図鉢

磁製鯉図鉢 -

磁製意於三笠窯菓子鉢

磁製意於三笠窯菓子鉢 -

青華山水画大花瓶

青華山水画大花瓶 -

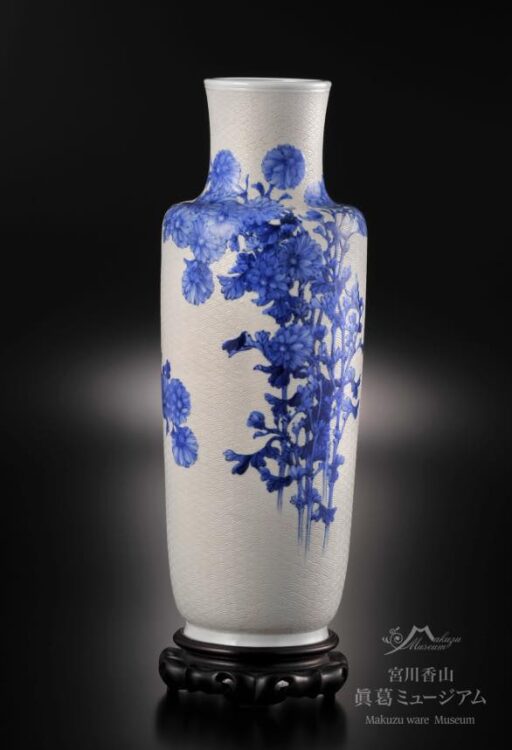

青華菊之画波彫大花瓶

青華菊之画波彫大花瓶 -

青華竹画小花瓶

青華竹画小花瓶 -

子安観音像

子安観音像 -

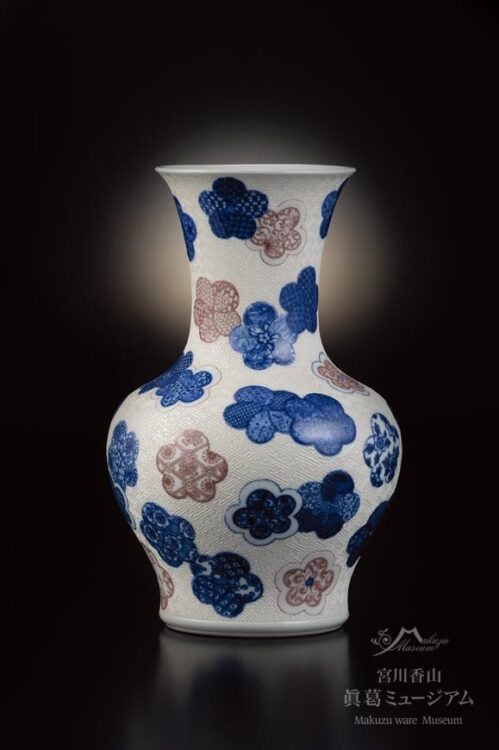

氷梅紋大花瓶

氷梅紋大花瓶 -

黄釉鶏画花瓶

黄釉鶏画花瓶 -

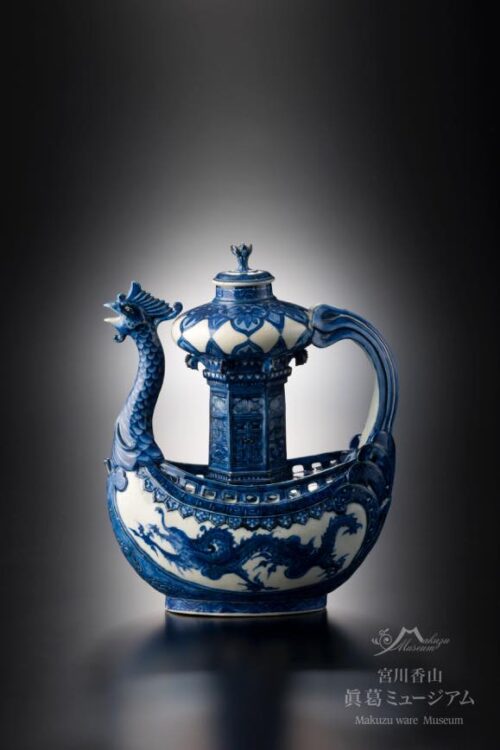

染付鳳凰型ポット

染付鳳凰型ポット -

辰砂染付ポット

辰砂染付ポット -

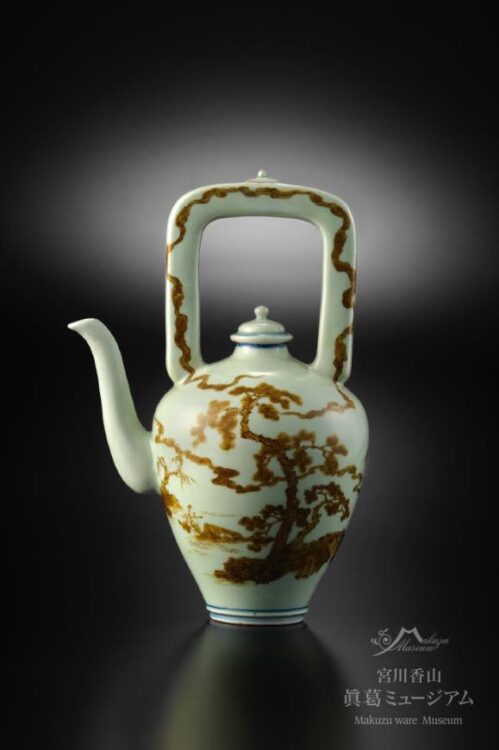

薄緑清朝急須

薄緑清朝急須 -

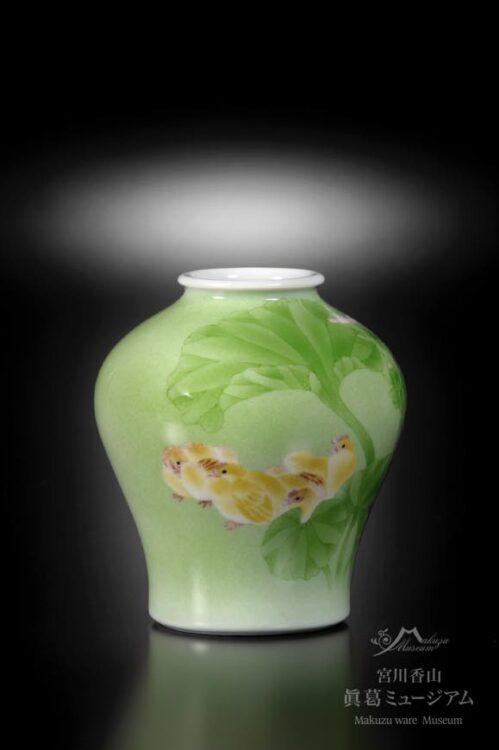

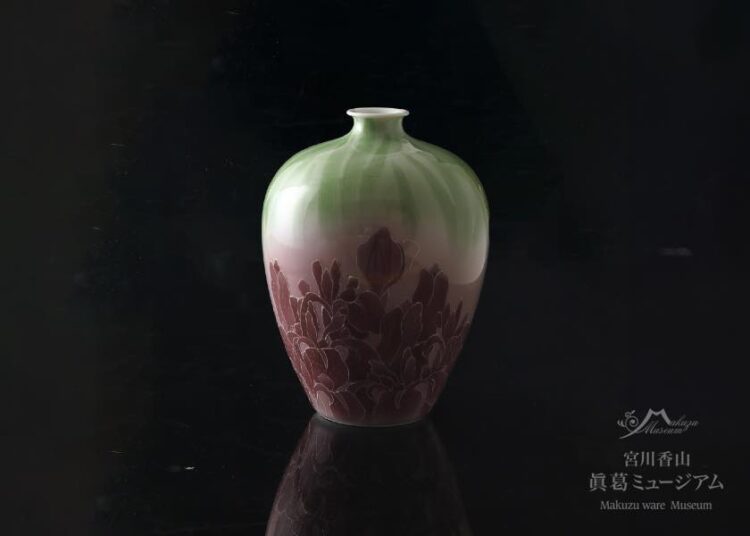

緑釉雛鶏画花瓶

緑釉雛鶏画花瓶 -

窯変小壷

窯変小壷 -

倣清朝磁器

倣清朝磁器 -

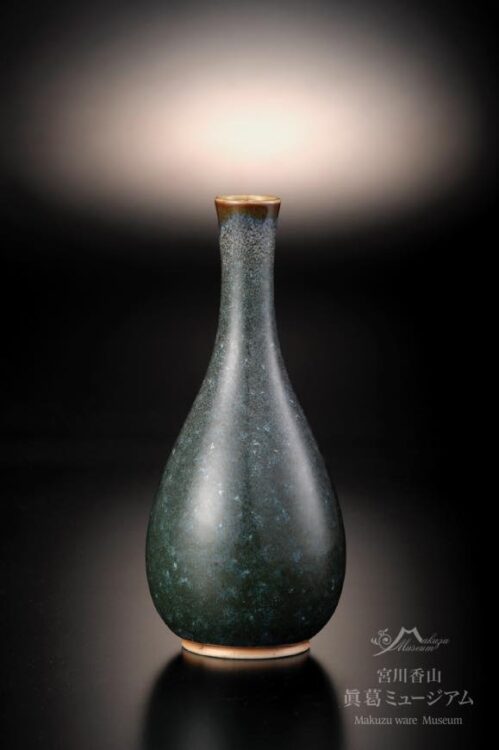

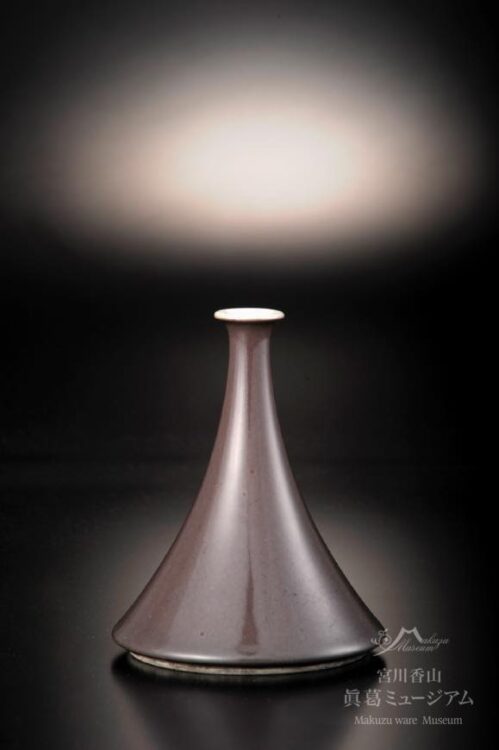

窯変徳利

窯変徳利 -

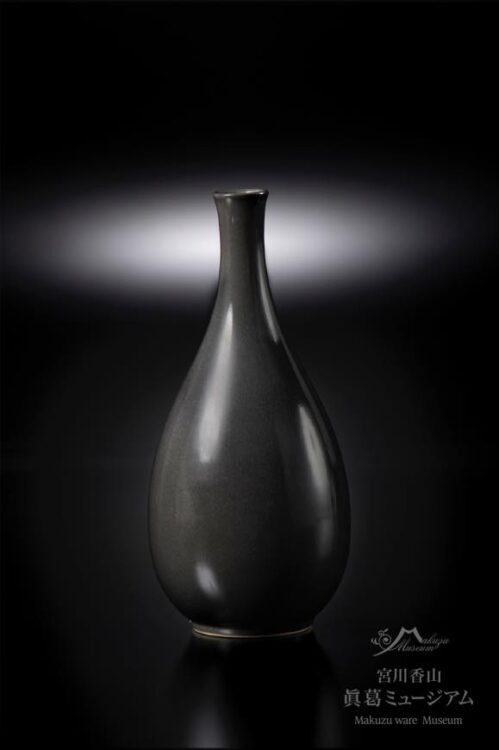

窯変小壷

窯変小壷 -

清朝磁器模様三角

清朝磁器模様三角 -

貝象嵌紫陽花図花瓶

貝象嵌紫陽花図花瓶 -

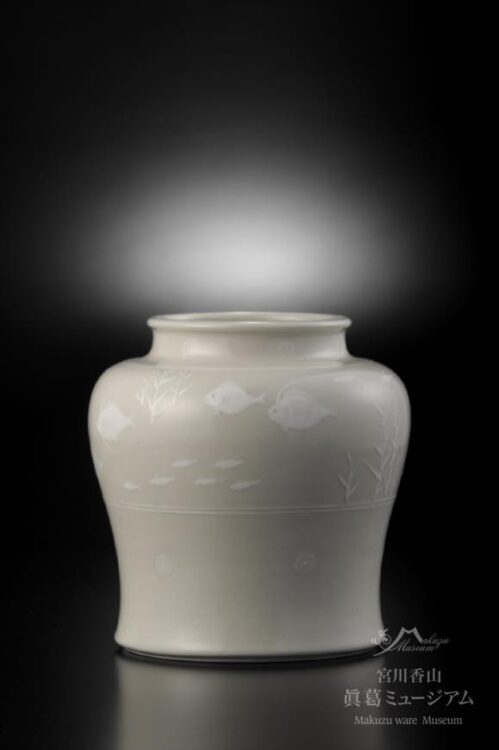

白磁魚文花瓶

白磁魚文花瓶 -

釉裏紅盆踊花瓶

釉裏紅盆踊花瓶 -

釉下彩向日葵画皿

釉下彩向日葵画皿 -

武者行列大花瓶

武者行列大花瓶 -

美人画花瓶

美人画花瓶 -

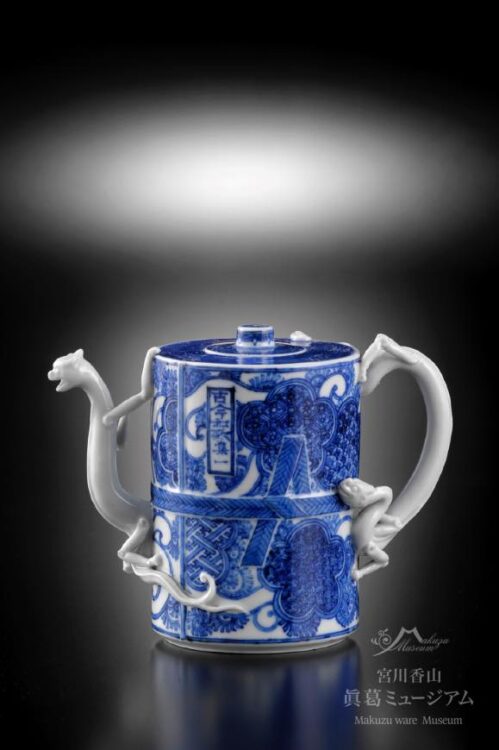

幼龍細工付ポット(小)

幼龍細工付ポット(小) -

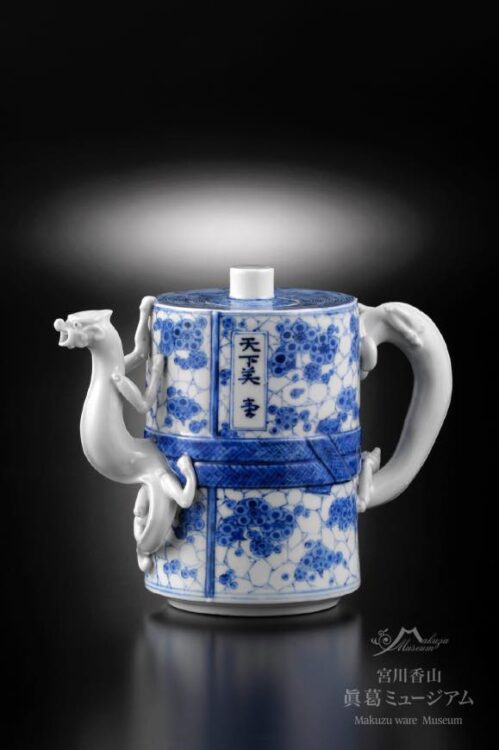

幼龍細工付ポット

幼龍細工付ポット -

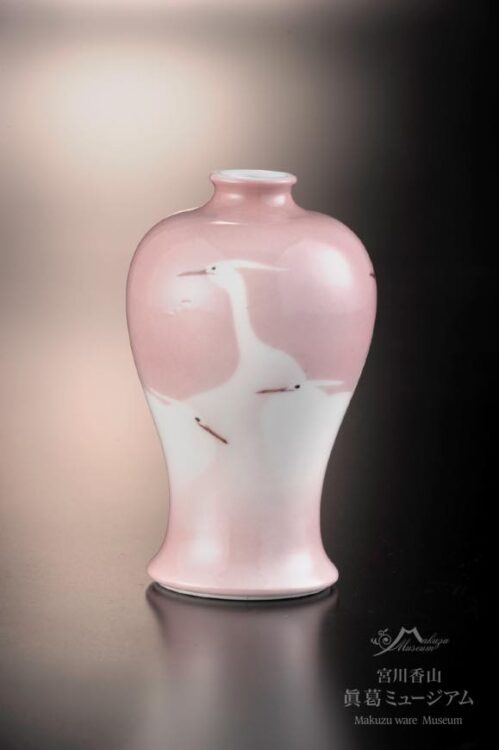

鷺影絵花瓶

鷺影絵花瓶 -

蓋付祥瑞台付香炉

蓋付祥瑞台付香炉 -

無題

無題 -

磁製色入花小花瓶

磁製色入花小花瓶 -

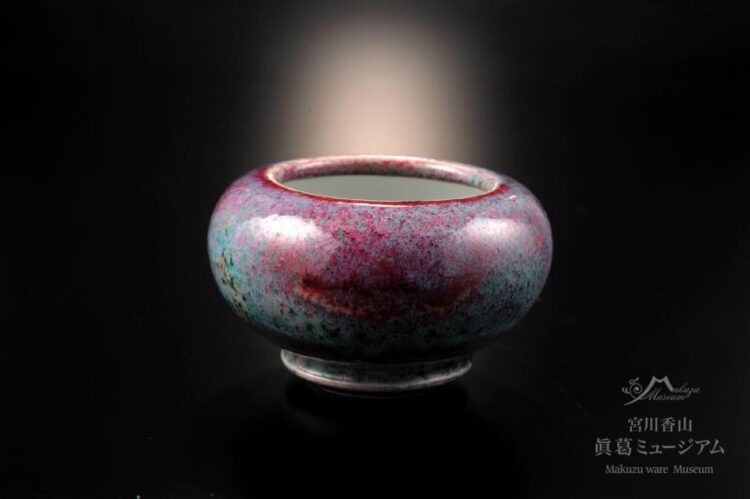

窯変小壺

窯変小壺 -

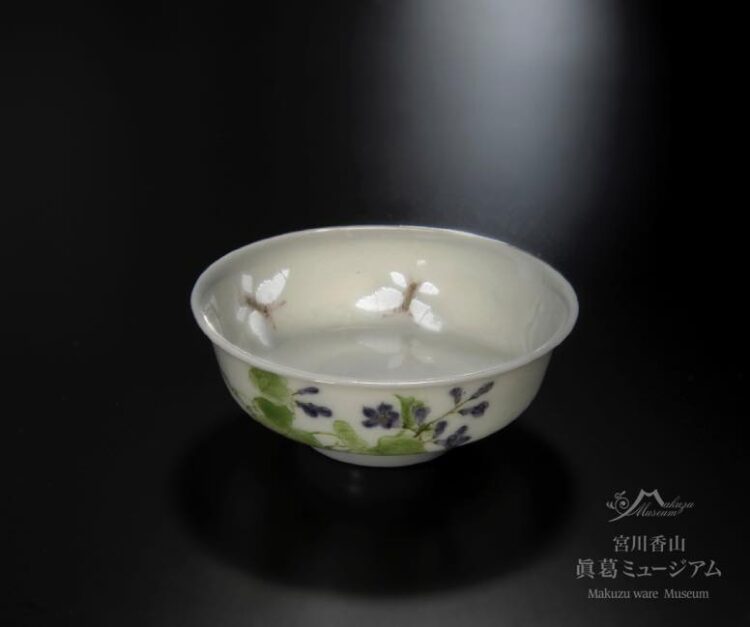

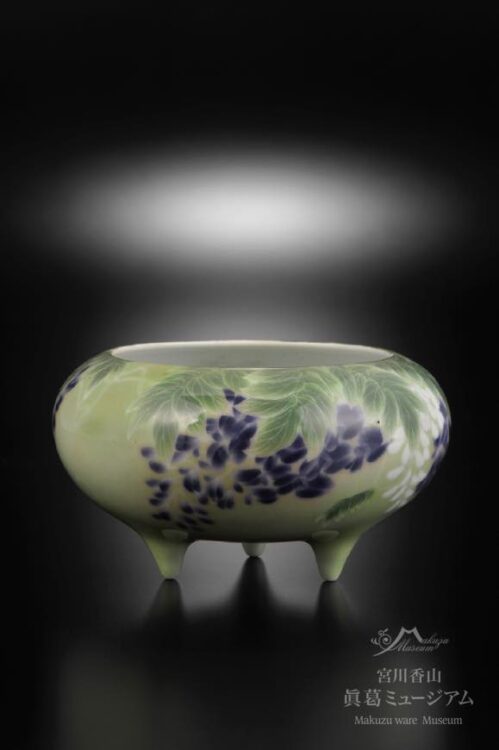

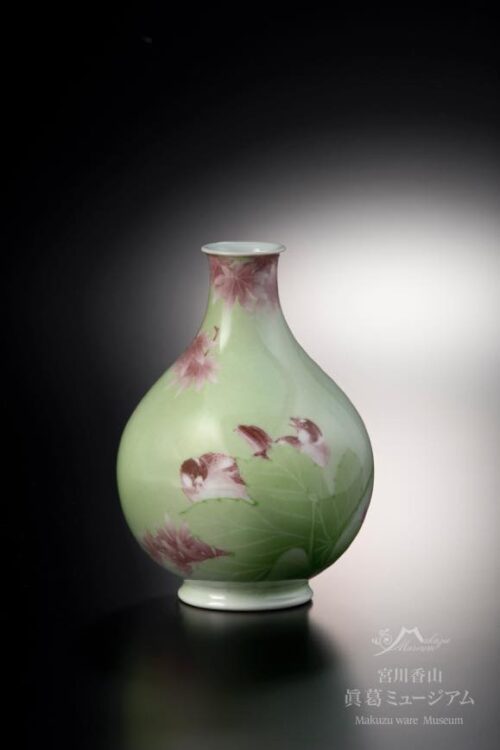

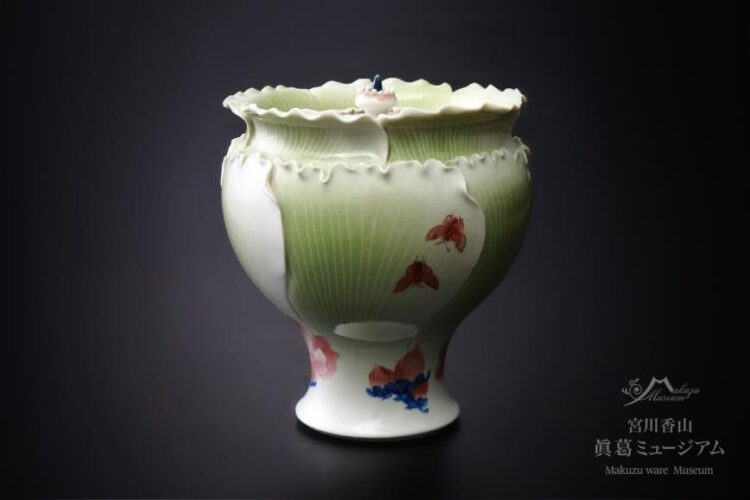

緑釉紫植物ボウル

緑釉紫植物ボウル -

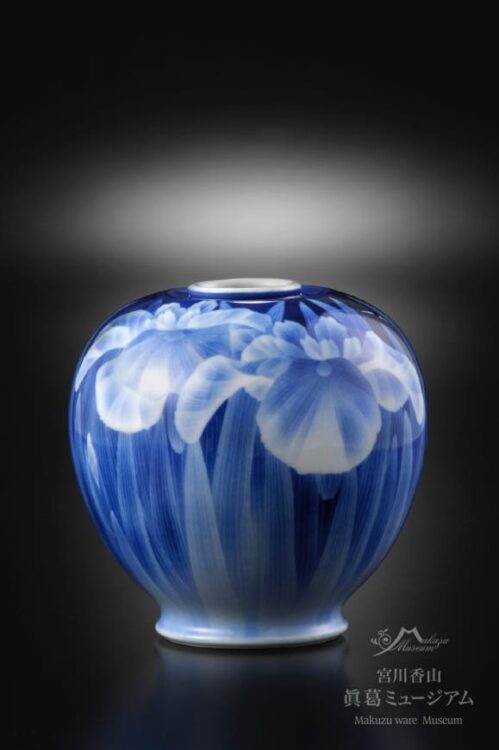

球形菖蒲花瓶

球形菖蒲花瓶 -

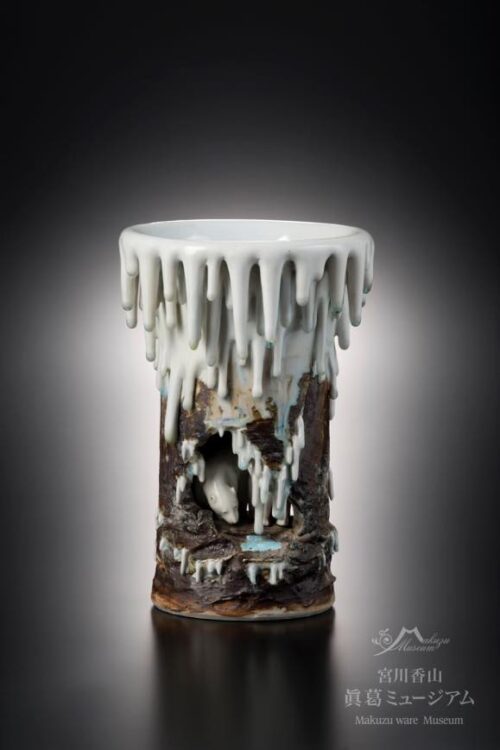

氷窟ニ白熊花瓶

氷窟ニ白熊花瓶 -

氷窟ニ鴛鴦花瓶

氷窟ニ鴛鴦花瓶 -

緑釉落葉ニ雀図花瓶

緑釉落葉ニ雀図花瓶 -

磁製花形小花瓶

磁製花形小花瓶 -

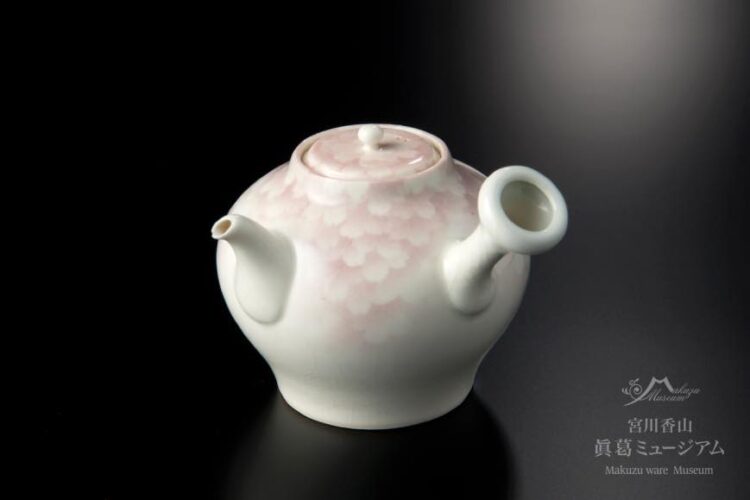

桃釉桜花紋急須

桃釉桜花紋急須 -

桜之景 図鉢

桜之景 図鉢 -

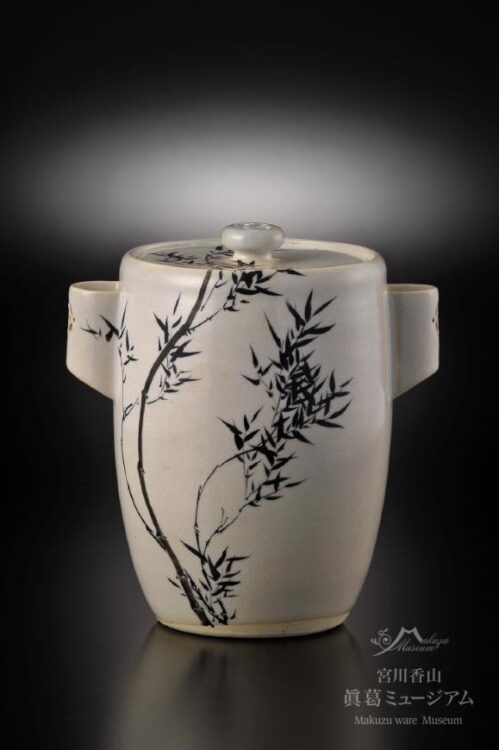

竹文花入

竹文花入 -

置物 青磁鍾馗

置物 青磁鍾馗 -

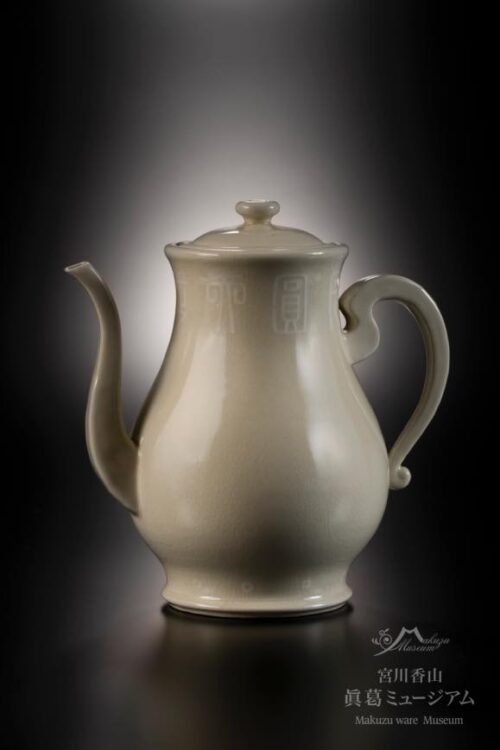

染付水注

染付水注 -

白高麗意水摘

白高麗意水摘 -

波ニ千鳥小花瓶

波ニ千鳥小花瓶 -

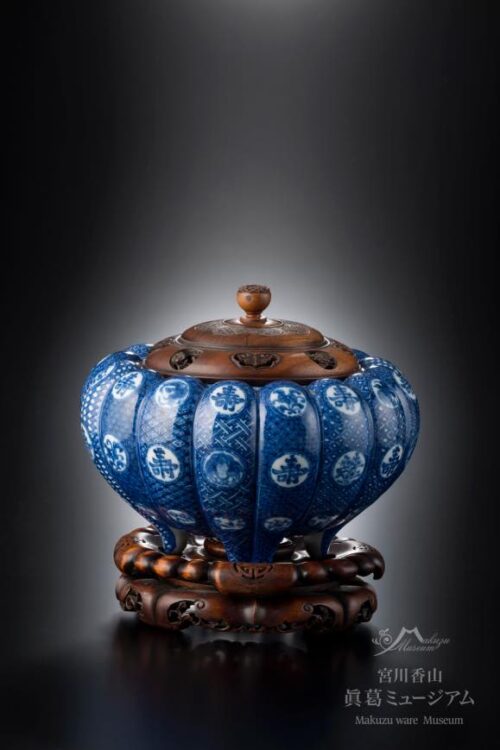

壽文蓋物

壽文蓋物 -

磁製燕紋花瓶

磁製燕紋花瓶 -

無題

無題 -

磁製花紋小花瓶

磁製花紋小花瓶 -

唐子細工飾壺

唐子細工飾壺 -

戊申之茶碗

戊申之茶碗 -

緑釉文鳥図

緑釉文鳥図 -

釉下彩応需カップ

釉下彩応需カップ -

鶏画花瓶

鶏画花瓶 -

無題

無題 -

美人顋斉杜若画花生

美人顋斉杜若画花生 -

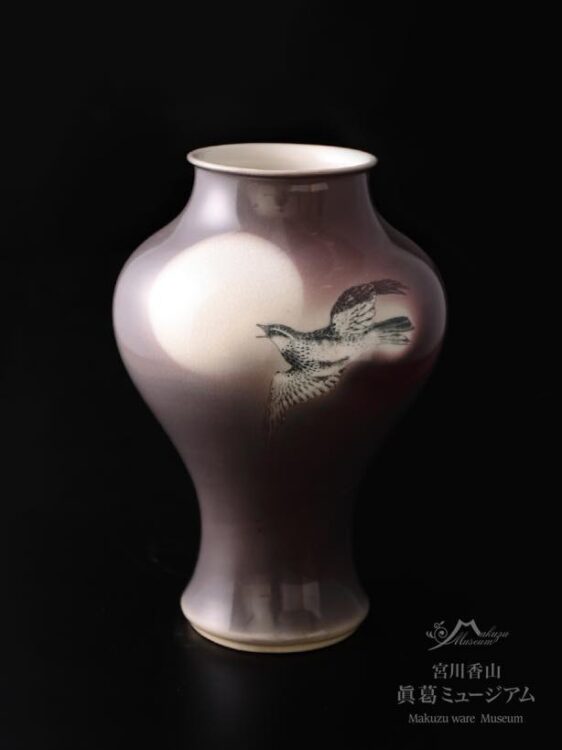

月ニ鳥画花瓶

月ニ鳥画花瓶 -

磁製大花瓶

磁製大花瓶 -

梅之画茶碗

梅之画茶碗 -

無題

無題 -

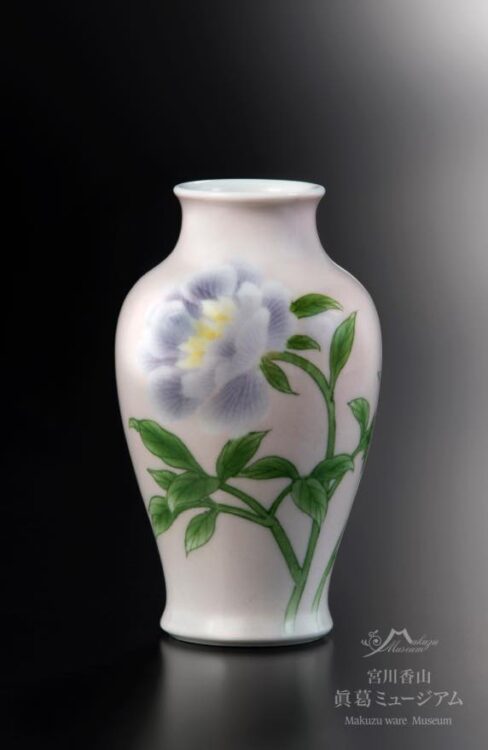

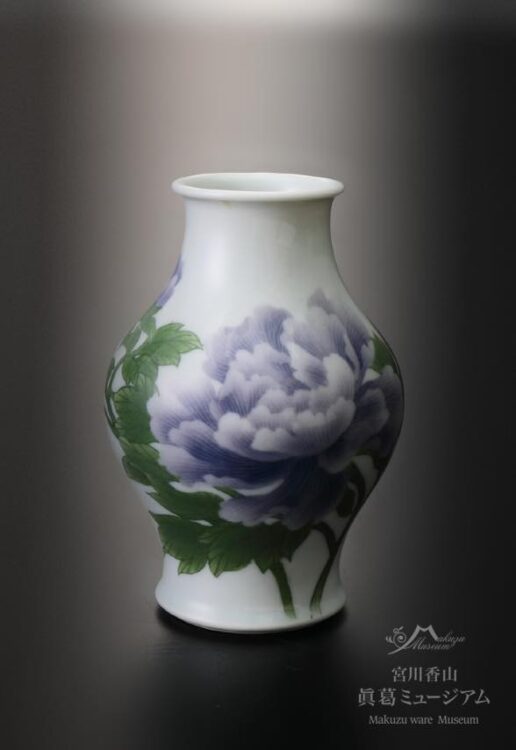

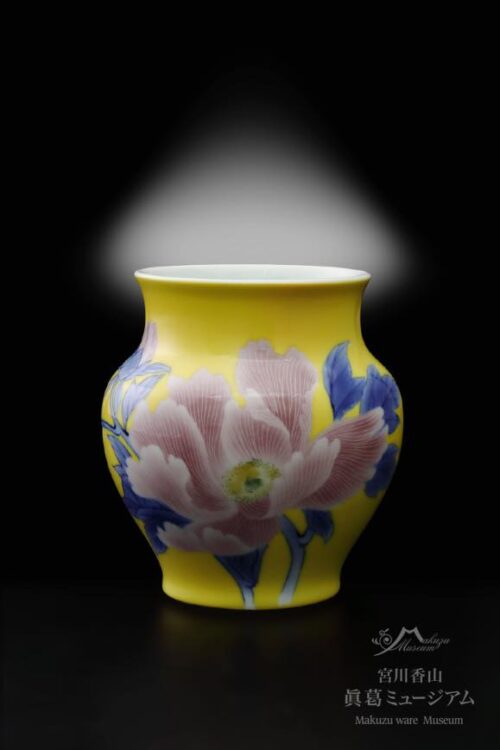

牡丹画花瓶

牡丹画花瓶 -

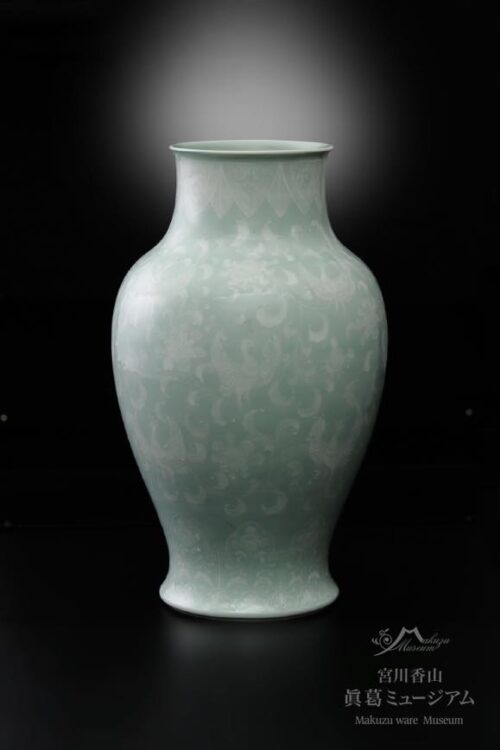

青磁鳳凰文花瓶

青磁鳳凰文花瓶 -

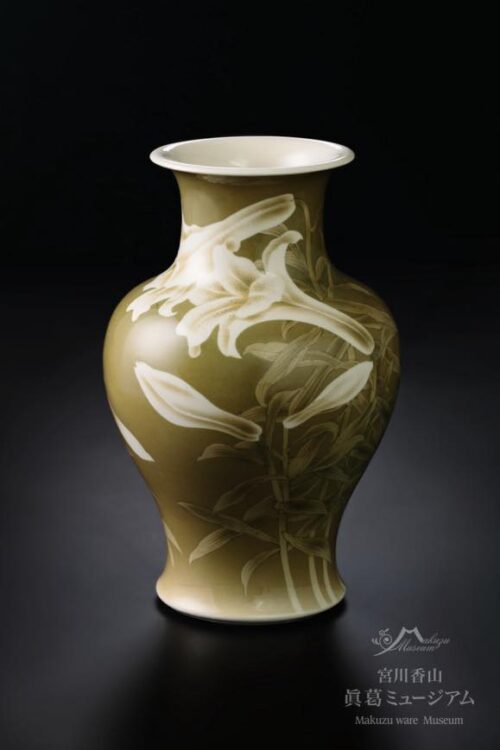

釉下彩百合之画花瓶

釉下彩百合之画花瓶 -

釉下彩花之画花瓶

釉下彩花之画花瓶 -

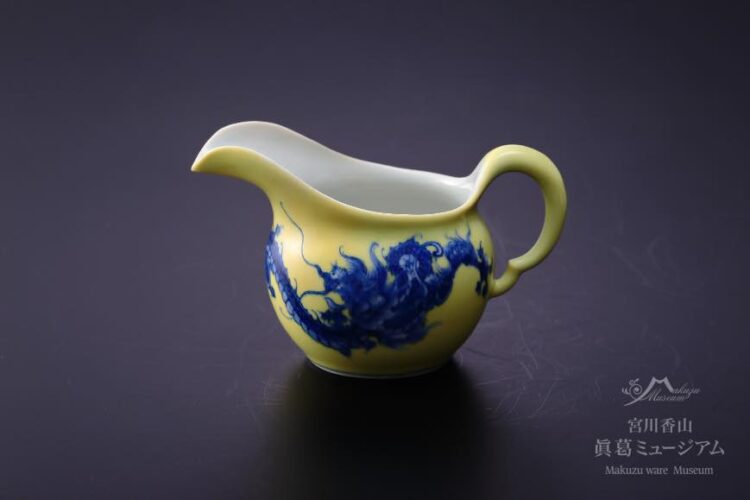

黄釉竜画水指

黄釉竜画水指 -

無題

無題 -

無題

無題 -

釉下彩大花瓶

釉下彩大花瓶 -

蝶之画蓋付壺

蝶之画蓋付壺 -

勅題戌菓子器

勅題戌菓子器 -

桜文花瓶

桜文花瓶 -

黄釉牡丹画花瓶

黄釉牡丹画花瓶 -

群虫図花瓶

群虫図花瓶 -

無題

無題 -

無題

無題 -

紫陽花二蝶画ポット

紫陽花二蝶画ポット -

黄竜大花瓶

黄竜大花瓶 -

無題

無題 -

氷窟類似作品の陶片

氷窟類似作品の陶片